|

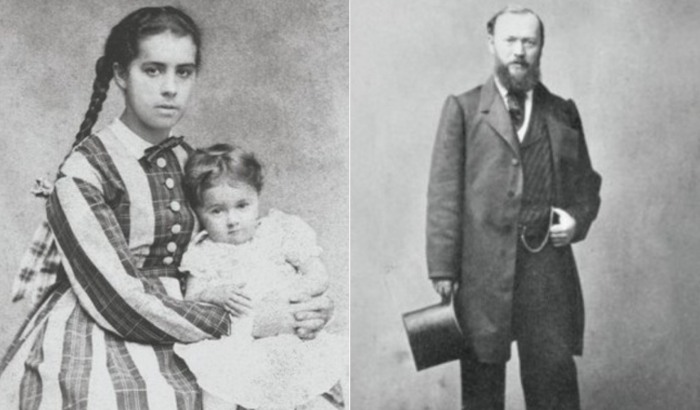

Сергей Есенин прожил недолгую жизнь: в 30 лет он погиб в гостинице «Англетер» при загадочных обстоятельствах. Однако за эти годы поэт трижды успел побывать в браке и много раз вступал в романтические отношения. Читайте, с кем Есенин обвенчался в путешествии, с кем ездил на гастроли в США и кому помог спасти дом от разорения. Читать полностьюАнна Изряднова Сергей Есенин познакомился с Анной Изрядновой весной 1913 года, ему было 18 лет, а ей — 23 года. Поэт в то время работал в московской типографии Товарищества Сытина посыльным, Изряднова служила там же корректором. Она писала о новом знакомом: «Настроение было у него угнетенное: он поэт, а никто не хочет этого понять, редакции не принимают в печать. Отец журит, что занимается не делом, надо работать, а он стишки пишет». Параллельно Есенин и Изряднова учились в Московском народном университете имени Альфонса Шанявского на историко-философском отделении. Они вместе ходили на лекции, беседовали о литературе и сблизились — в 1914 году стали жить вместе. Работа в типографии отнимала много времени и сил, и Сергей Есенин вскоре оставил службу, чтобы заниматься поэзией. Анна Изряднова обеспечивала семью одна и сама занималась бытом. В мемуарах она писала: «Все свободное время читал, жалованье тратил на книги, журналы, нисколько не думая, как жить». В конце 1914 года в семье родился сын Юрий. Есенину пришлось много канителиться со мной (жили мы только вдвоем). Нужно было меня отправить в больницу, заботиться о квартире. Когда я вернулась домой, у него был образцовый порядок: везде вымыто, печи истоплены, и даже обед готов и куплено пирожное, ждал. На ребенка смотрел с любопытством, все твердил: «Вот я и отец». Анна Изряднова. «Воспоминания» Вместе они провели чуть больше года. Весной 1915 года Есенин уехал в Петроград, а лето провел в родной деревне Константиново Рязанской губернии, где работал над стихами. Изряднова писала: «В марте поехал в Петроград искать счастья. Был все такой же любящий, внимательный, но не тот, что уехал. Немного побыл в Москве, уехал в деревню, писал хорошие письма. Осенью опять заехал: «Еду в Петроград». Звал с собой… Тут же говорил: «Я скоро вернусь, не буду жить там долго». Но в семью поэт не вернулся — Есенин и Изряднова расстались. Он иногда навещал бывшую возлюбленную, помогал деньгами, когда получал гонорары за публикации стихов. Анна Изряднова воспитывала ребенка одна. Юрий Есенин окончил авиационный техникум и стал техником-конструктором. Он прожил недолгую жизнь: в 1937 году его репрессировали — приговорили к высшей мере наказания за антисоветскую агитацию. Сыну поэта было всего 23 года. В середине 1950-х его посмертно реабилитировали. Лидия Кашина Лидия Кашина была дочерью состоятельного купца Ивана Кулакова и женой учителя словесности Николая Кашина. Она владела в Константинове собственной усадьбой и приезжала туда летом с детьми. Кашина часто собирала у себя гостей: устраивала домашние спектакли, игры в крокет, катания на лошадях. Поэт познакомился с ней летом 1916 года, и вскоре между ними вспыхнул роман. Во время беспорядков 1917 года благодаря Сергею Есенину уцелел дом Лидии Кашиной: якобы поэт отговорил местных крестьян сжигать усадьбу. Об этом вспоминала его сестра, Екатерина Есенина. Однако Кашина потеряла большую часть своего состояния и дом сохранить в собственности тоже не удалось — в 1918 году помещице пришлось окончательно покинуть село. Лидия Кашина стала прототипом главной героини поэмы «Анна Снегина». Ее главный герой, молодой поэт, по сюжету вернулся в деревню и встретил там помещицу Снегину. Он стал свидетелем крестьянского бунта, во время которого героиня потеряла имение. А вскоре Снегина была вынуждена уехать в Англию. Однако Кашина, в отличие от героини, осталась в России — она жила в Москве, работала переводчицей и машинисткой. Зинаида Райх Первая жена поэта Зинаида Райх работала секретарем-машинисткой в газете «Дело народа». Есенин часто бывал в редакции, познакомился там с Райх, со временем увлекся ею и начал ухаживать. Летом 1917 года они отправились в поездку по северным провинциям России — побывали в Архангельске, Мурманске и на Соловках. Во время путешествия они обвенчались в небольшой церкви Вологодского уезда. Когда молодые супруги вернулись в Петроград, сначала они поселились раздельно, но вскоре стали жить вместе. По настоянию мужа Райх оставила работу, чтобы заниматься домашним хозяйством. Друг поэта Владимир Чернявский вспоминал о том периоде жизни Есенина: «Жили они без особенного комфорта (тогда было не до этого), но со своего рода домашним укладом и не очень бедно. Сергей много печатался, и ему платили как поэту большого масштаба. И он, и Зинаида Николаевна умели быть, несмотря на начавшуюся голодовку, приветливыми хлебосолами». Однако скоро Есенин и Райх начали ссориться: поэт проводил много времени с друзьями, часто засиживался в ресторанах или в гостях и приходил домой под утро. Несколько раз супруги расставались, затем мирились. Однажды поздним вечером они выбросили в окно обручальные кольца и с трудом нашли их на темной улице. В браке родились дочь Татьяна и сын Константин. В 1921 году супруги официально развелись, а спустя год Зинаида Райх вышла замуж за театрального режиссера Всеволода Мейерхольда, который усыновил детей Есенина. Надежда Вольпин Есенин встретил поэтессу Надежду Вольпин в 1919 году в московском литературном кафе «Домино», там молодые поэты выступали в честь годовщины Октябрьской революции. Есенин в тот вечер не хотел выходить на сцену, но девушка из зала попросила его что-нибудь прочитать, а после концерта они познакомились. Поэт стал ухаживать за Надеждой, но на тот момент он еще состоял в браке с Зинаидой Райх. Их роман с Вольпин начался спустя полгода. Однако и в этих отношениях вскоре возникли неурядицы. Вольпин писала: «Почему у нас с вами с самого начала не задалось? Наперекос пошло. Это ваша была вина, — уверяет Сергей. — Забрали себе в голову, что я вас совсем не люблю! А я любил вас… По-своему! «Видно, уж слишком по-своему!» — подумалось мне». Они расставались и вновь мирились целых четыре года и окончательно прекратили отношения лишь в 1924 году. Уже после разрыва оказалось, что Вольпин ждет ребенка. В 1924 году в Ленинграде она родила сына Александра Есенина-Вольпина. Сергей Есенин видел его лишь несколько раз. Айседора Дункан В начале 1920-х годов в Россию приехала американская танцовщица Айседора Дункан. Популярная артистка выступала на ведущих мировых площадках и открывала танцевальные школы в разных странах. В октябре 1921 года Дункан познакомилась с Есениным. Впервые они встретились в студии художника-авангардиста Георгия Якулова, где собирались московские писатели, актеры и музыканты. На вечере присутствовала актриса Анна Никритина, позже она описала знакомство Дункан и Есенина: «И сразу же, с первого взгляда, Изадора влюбилась в Есенина… Весь вечер они не расставались… Есенин уехал с Дункан». При этом поэт не знал иностранных языков, а артистка практически не говорила по-русски. Однако в тот вечер Есенин читал ей стихи. Поэтесса Елизавета Стырская писала: «Айседора Дункан прошептала по-немецки: «Он, он — ангел, он — Сатана, он — гений!» Когда Есенин во второй раз подошел к Айседоре, она бурно зааплодировала ему и сказала на ломаном русском языке: «Оч-чень хо-орошо!» Роман развивался быстро, и вскоре Есенин переехал к возлюбленной в особняк на Пречистенку в Москве. Семейная жизнь складывалась непросто. Сказывалась разница в возрасте — почти 20 лет — и в менталитетах. Супруги ссорились, Есенин уходил, жил у знакомых, а затем возвращался и просил прощения. Была страсть, и большая страсть. Целый год это продолжалось, а потом все прошло и ничего не осталось, ничего нет. Сергей Есенин. Цитируется по книге Галины Бениславской «Воспоминания о Есенине» В 1922 году Дункан отправилась на гастроли в Европе. В мае 1922 года, спустя полгода после знакомства, Есенин и Айседора Дункан поженились: брак требовался, чтобы поэт мог сопровождать ее за рубежом. Вместе они побывали в Германии, Франции, Италии и других странах. В сентябре 1922 года пара отправилась в США. Поэт продолжал писать стихи и выступать. Дункан договаривалась с издательствами о публикациях, устраивала поэтические чтения. Однако Есенин постоянно пребывал в дурном настроении. В одном из писем он отмечал: «Я расскажу тебе об Америке позже. Это самая ужасная дрянь… Я полон смертной, невыносимой тоски. Я чувствую себя чужим и ненужным здесь…» Отношения в семье становились все напряженнее. В 1923 году супруги вернулись в Россию и развелись, а вскоре Дункан покинула страну навсегда. Галина Бениславская Журналистка Галина Бениславская увлекалась литературой и часто бывала на литературных вечерах в кафе «Стойло Пегаса», где выступали поэты. В 1920 году она впервые увидела на сцене Сергея Есенина. Позже она вспоминала: «Он весь стихия, озорная, непокорная, безудержная стихия, не только в стихах, а в каждом движении, отражающем движение стиха. Гибкий, буйный, как ветер, о котором он говорит, да нет, что ветер, ветру бы у Есенина призанять удали». Вскоре Бениславская стала близким другом Есенина, и поэт часто бывал у нее в гостях, а после разрыва с Айседорой Дункан даже жил здесь вместе с сестрами Екатериной и Александрой. Также Галина Бениславская была фактически его литературным секретарем: вела переговоры с редакциями, заключала договоры на издания книг, помогала решать финансовые вопросы и даже давала советы, связанные с поэтическим творчеством, хоть Есенин и редко к ним прислушивался. Однако он ценил ее внимание: «Повторяю Вам, что Вы очень и очень мне дороги. Да и сами Вы знаете, что без Вашего участия в моей судьбе было бы очень много плачевного». Возникли между ними и романтические отношения. Но Сергей Есенин вел себя как обычно: то жил в ее квартире, то надолго пропадал. Об этой связи Галина Бениславская вспоминала: «Несмотря на все тревоги, столь непосильные моим плечам, несмотря на все раны, на всю боль — все же это была сказка». В 1925 году поэт окончательно разорвал отношения с Бениславской. После расставания она попала в лечебницу с нервным расстройством, а спустя год — покончила с собой на могиле поэта. Софья Толстая Последней женщиной в жизни Есенина стала Софья Толстая, внучка писателя Льва Толстого. Они познакомились на вечере у Галины Бениславской в начале 1925 года. Поэт пошел ее провожать, они долго гуляли по ночной Москве. Софья Толстая писала в письме к матери: «Я просто полюбила его всего. Остальное пришло потом. Я знала, что иду на крест, и шла сознательно, потому что ничего в жизни не было жаль. Я хотела жить только для него. Я себя всю отдала ему. Я совсем оглохла и ослепла, и есть только он один». Вскоре Толстая и Есенин сблизились, и поэт переехал к возлюбленной. В сентябре 1925 года, через несколько месяцев после встречи, они поженились. Однако семейного счастья не случилось и в третьем браке. Как вспоминала сестра поэта, Александра Есенина, он вновь часто уходил из дома, возвращался нетрезвым, супруги ссорились. Есенин писал: «Все, на что я надеялся, о чем мечтал, идет прахом. Видно, в Москве мне не остепениться. Семейная жизнь не клеится, хочу бежать. Куда? На Кавказ». Той же осенью он попал в клинику для нервнобольных и запретил жене себя навещать: уже в больнице он решил, что им нужно расстаться. Поэт прервал лечение раньше срока и уехал в Ленинград, где вскоре погиб при загадочных обстоятельствах. Расследование шло долгие годы — по официальной версии, поэт покончил с собой. Софья Толстая в 1926 году открыла в Москве музей Есенина. Она всю жизнь хранила его архивы и издавала произведения.

|

|

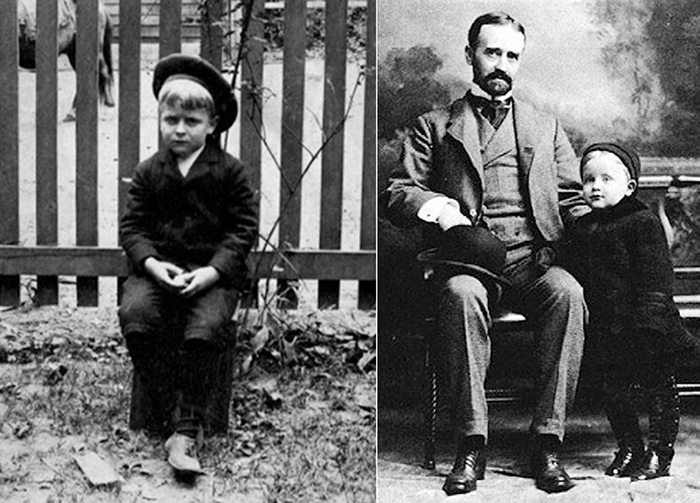

Французский журналист Жан-Доминик Боби после перенесённого в 43 года инсульта остался почти полностью парализованным и мог общаться с окружающими только через моргание левым глазом. Читать полностьюЗаключив контракт на написание книги ещё перед инсультом, он, несмотря на обстоятельства, вознамерился осуществить задумку. С ним работала ассистентка, которая раз за разом диктовала алфавит, упорядоченный по частоте использования букв во французском языке, а Боби морганием отмечал нужную букву. Книга «Скафандр и бабочка» была таким образом написана за два месяца и стала бестселлером, хотя сам Боби умер от пневмонии через два дня после её издания.

|

|

В письмах Александр Пушкин зачастую иронично высказывался о любовных связях, женитьбе и супружестве. Опыт в отношениях поэт имел богатый: он влюблялся, кружил головы женщинам, посвящал им стихи и вообще слыл дамским угодником, хотя, по воспоминаниям современников, и не отличался эффектной внешностью. Читать полностьюО порядочных женщинах и возвышенных чувствахБоже мой, сударыня, бросая слова на ветер, я был далек от мысли вкладывать в них какие-нибудь неподобающие намеки. Но все вы таковы, и вот почему я больше всего на свете боюсь порядочных женщин и возвышенных чувств. Да здравствуют гризетки! С ними гораздо проще и удобнее. Елизавете Хитрово Дочь военачальника Михаила Кутузова Елизавета Хитрово была старше Пушкина на 16 лет и на момент знакомства с поэтом уже много лет как овдовела. Дама питала к Пушкину сильные чувства, которые в письмах называла «самой нежной, страстной дружбой». Поэт часто бывал в салоне Хитрово в Санкт-Петербурге, слушал рассказы о том времени, когда она сопровождала отца в военных походах. Пушкин насмешливо относился к этой страсти, иронично называл Хитрово «Лизой голенькой» за любовь к декольтированным платьям с открытыми плечами. Внимание вдовы тяготило писателя, он редко соглашался на встречи, но дама посылала ему множество писем. Хитрово участвовала в его делах, улаживала вопросы службы и даже оказывала протекцию в свете его жене Наталье Гончаровой. В одном из писем Пушкин иронично сетовал на порядочных женщин, а также объяснял, почему не приходит к своей собеседнице: «…очень занят, могу выходить из дому лишь поздно вечером, и мне надо повидать тысячу людей…» И тут же пускался в откровенности: «Я имею несчастье состоять в связи с остроумной, болезненной и страстной особой, которая доводит меня до бешенства, хоть я и люблю ее всем сердцем». О «ремесле мужа»Скажите, однако, что он сделал вам, этот бедный муж? Уж не ревнует ли он часом? Что ж, клянусь вам, он не был бы неправ; вы не умеете или (что еще хуже) не хотите щадить людей. Хорошенькая женщина, конечно, вольна… быть вольной. Боже мой, я не собираюсь читать вам нравоучения, но всё же следует уважать мужа, — иначе никто не захочет состоять в мужьях. Не принижайте слишком это ремесло, оно необходимо на свете. Анне Керн Анну Керн выдали замуж в 17 лет за генерала, которому на тот момент перевалило за 50. Брак не был счастливым, Керн переезжала с мужем от гарнизона к гарнизону, вскоре стала заводить романы. Пушкин близко познакомился с ней в имении Тригорском, куда она приехала к родственникам. Усадьба поэта находилась в соседнем Михайловском, а у хозяйки Тригорского Прасковьи Осиповой он часто бывал. Чтобы прервать связь племянницы с Пушкиным, Осипова насильно увезла ее к мужу в Ригу. После этого между Пушкиным и Керн завязалась переписка. В одном из писем он даже иронично просил ее уважать мужа и не принижать это ремесло и следом добавлял: «Постарайтесь же хотя мало-мальски приноровиться к этому проклятому господину Керну». О главном в хорошеньких женщинахВы уверяете, что я не знаю вашего характера. А какое мне до него дело? очень он мне нужен — разве у хорошеньких женщин должен быть характер? главное — это глаза, зубы, ручки и ножки — (я прибавил бы еще — сердце, но ваша кузина очень уж затаскала это слово). Анне Керн В это письме упоминается кузина Анны Керн — Анна Вульф, близкая подруга поэта. Они познакомились, когда Пушкин только окончил лицей и гостил у родителей в Михайловском. Вульф была ровесницей писателя, разбиралась в поэзии. Пушкин поначалу увлекся ей, но ответных чувств не получил и вскоре остыл, однако посвятил Анне Вульф несколько стихотворений. Об успехе у женщинЗамечу только, что чем меньше любим мы женщину, тем вернее можем овладеть ею. Однако забава эта достойна старой обезьяны восемнадцатого столетия. Льву Пушкину Лев Пушкин был младшим братом поэта и его литературным секретарем. Братья вели переписку, из писем следует, что Лев был влюбчив и обсуждал со старшим братом сердечные дела. Цитата из письма вторит строкам «Чем меньше женщину мы любим, / Тем легче нравимся мы ей» из романа "Евгений Онегин". В письме брату Пушкин также давал самые разные жизненные наставления: о дружбе, карьере, отношениях с окружающими. О кокетстве и семейном благополучииПовторю тебе помягче, что кокетство ни к чему доброму не ведет; и хоть оно имеет свои приятности, но ничто так скоро не лишает молодой женщины того, без чего нет ни семейственного благополучия, ни спокойствия в отношениях к свету: уважения. Радоваться своими победами тебе нечего. Наталье Пушкиной Современники отмечали красоту Натальи Гончаровой. Драматург Владимир Соллогуб писал: «Никогда не видывал такую законченность классически правильных черт и стана. Ростом высокая, с баснословно тонкой талией, при роскошно развитых плечах и груди, ее маленькая головка, как лилия на стебле, колыхалась и грациозно поворачивалась на тонкой шее; такого красивого и правильного профиля не видел никогда более». В обществе Гончарову также почитали одной из первых красавиц Петербурга, она часто бывала на балах и приемах, мужчины окружали ее вниманием. Об этом и писал Пушкин супруге в письмах, призывая умерить кокетство. О бракеПравда ли, что Баратынский женится? Боюсь за его ум. Законная <…> (здесь опущено грубое слово. — Прим. ред.) — род теплой шапки с ушами. Голова вся в нее уходит. Ты, может быть, исключение. Но и тут я уверен, что ты гораздо был бы умнее, если лет еще 10 был холостой. Брак холостит душу. Петру Вяземскому Поэт, критик и государственный деятель Петр Вяземский считался мастером эпиграмм — небольших сатирических стихотворений, в которых высмеивались люди и события. С Пушкиным его связывала тесная дружба, они вместе входили в литературный кружок «Арзамас». Вяземский женился в 19 лет, на что указывает автор. В письме упоминается поэт и переводчик Евгений Баратынский — еще один близкий друг Пушкина. Письмо датировано 1826 годом, как раз тогда Баратынский женился. |

|

Имя поэтессы Анны Ахматовой всегда окутывал непроглядный мрак тайны. Всё, что было известно широкой общественности — не более чем слухи. То у неё роман с Пастернаком, то с Бродским, то куча внебрачных детей - то ли от Блока, то ли от Мандельштама... Немудрено, женщиной Анна была загадочной, скрытной. Аристократизм сквозил во всём её облике: от внешности, до манер. Самая таинственная история в жизни поэтессы связана с её поздней любовью — Владимиром Гаршиным. Почему, питая столь глубокие чувства, Ахматова резко разорвала отношения, сожгла все письма и даже не пришла попрощаться... Читать полностью

День рождения совсем не раз в году

Юная Анна Андреевна Горенко. Мужчины Анны Ахматовой

В обаятельного профессора Владимира Георгиевича Гаршина влюблялись все дамы.

Война сделала и так непростые отношения ещё более сложными

Конец

|

|

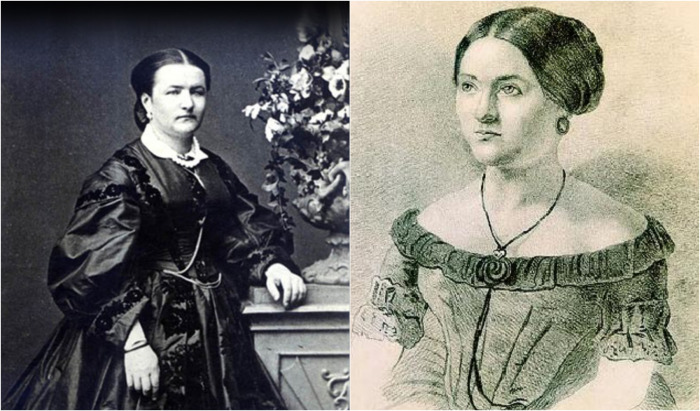

В апреле этого года исполнилось 200 лет со дня рождения самого знаменитого российского драматурга А. Н. Островского. Он написал 47 пьес, которые сейчас являются основой репертуара русского классического театра. Причем он не только писал пьесы, но и переводил произведения многих известных иностранных писателей. Александр Николаевич выступал за авторские права драматургов, создавал актерские общества и был настоящим авторитетом в сценическом искусстве. В юбилей предлагаем узнать больше о жизни и творчестве писателя, и о его вкладе в развитие русской драматургии XIX века. Читать полностью

Променял свою мечту на планы отца

Великий драматург А. Н. Островский

Писал пьесы, работая в суде

Александр Николаевич Островский

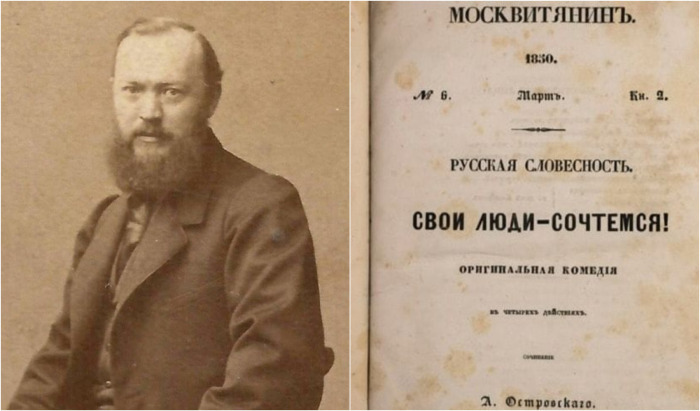

Пьеса «Свои люди — сочтемся» доставила драматургу немало хлопот

Личная жизнь

Вопреки воле отца и без венчания в церкви, драматург женился на мещанке Агафье Ивановне и прожил с ней около 20 лет

Во время репетиций в театре драматург всерьез увлекся актрисой Любовью Никулиной-Косицкой

С Марией Васильевой (Бахметьевой) Александр Островский обвенчался спустя 2 года после кончины первой супруги

|

|

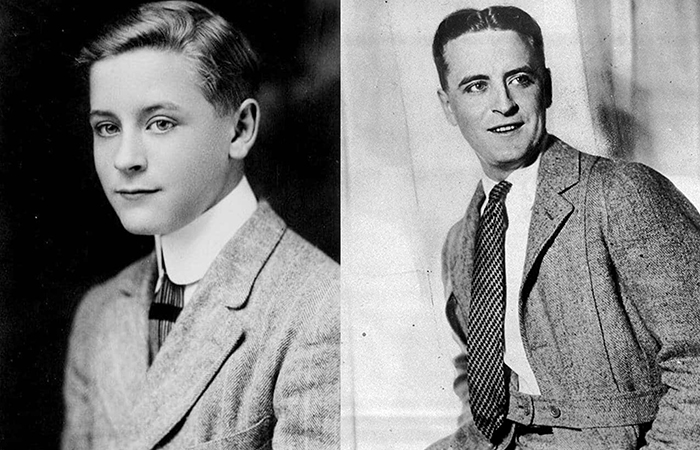

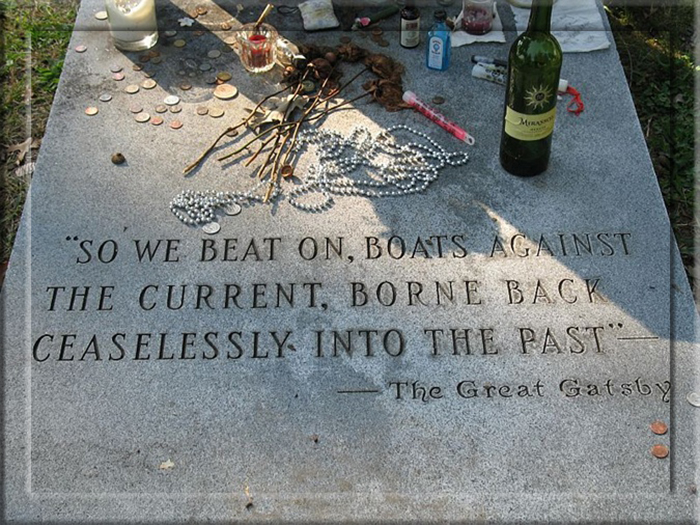

Ф. Скотт Фицджеральд в 1920-х годах был невероятно успешным, баснословно богатым и знаменитым писателем. Именно благодаря ему 20 век получил название «век джаза». Его бурная жизнь очень похожа на спектакль из трёх актов. Действие первое, мажорное — слава, признание и шикарная жизнь. Второе действие, трагическое — разочарование и проблемы. Третий финальный акт этой жизненной пьесы охарактеризовался окончательным падением, забвением и скоропостижной смертью. Читать полностьюОткуда пришёл

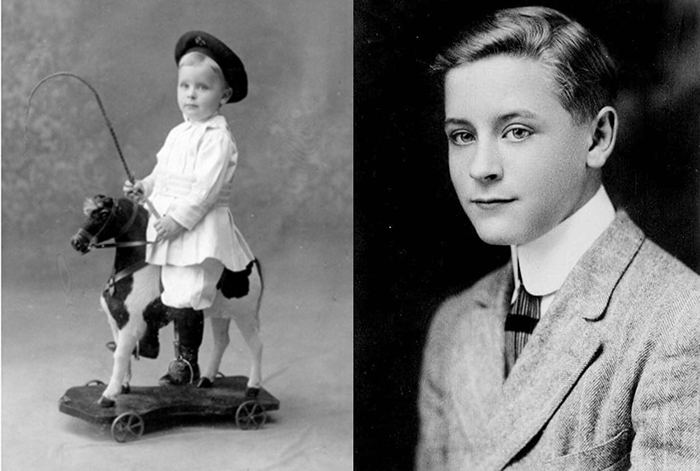

Маленький Фрэнсис Скотт Фицджеральд и его отец.

С детства Фрэнсис Скотт Фицджеральд был романтичным и чувствительным.

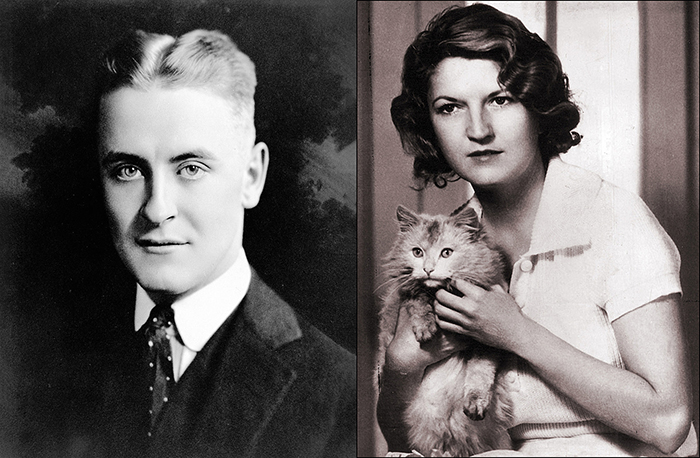

Фрэнсис Скотт Фицджеральд и любовь всей его жизни Зельда Сэйр

Любовь придаёт силы

Зельда потеряла надежду, что жених образумится и разорвала помолвку.

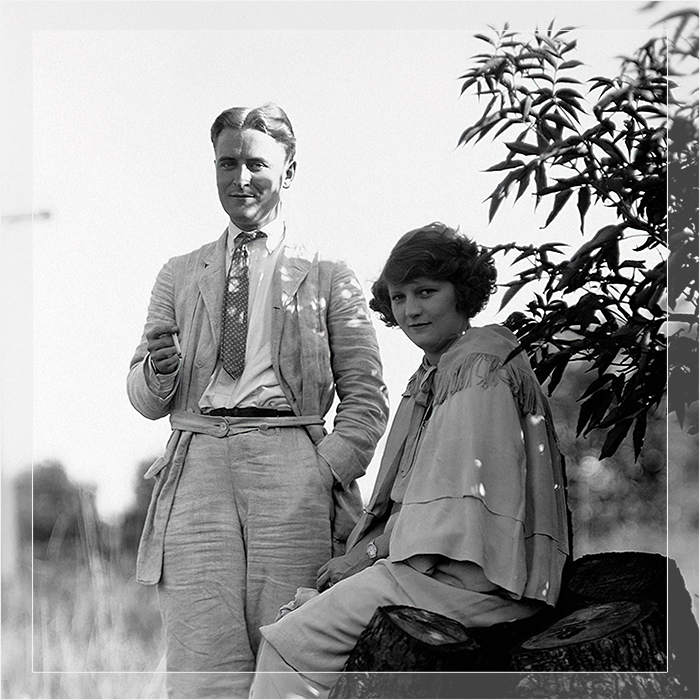

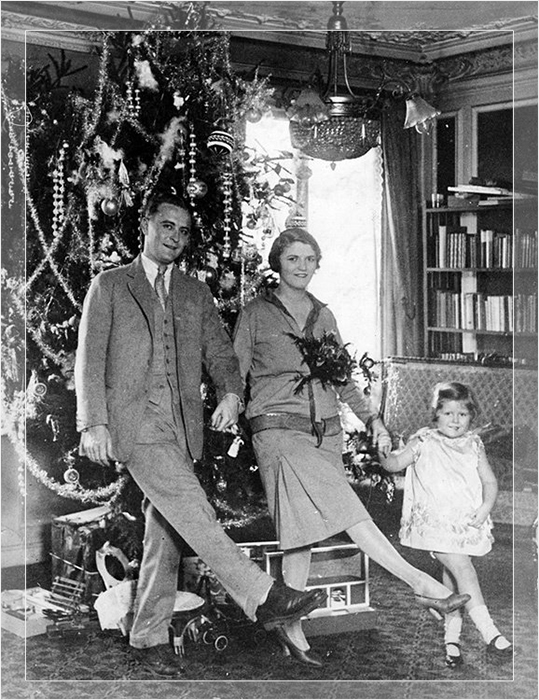

Их называли принцем и принцессой.

Блеск славы

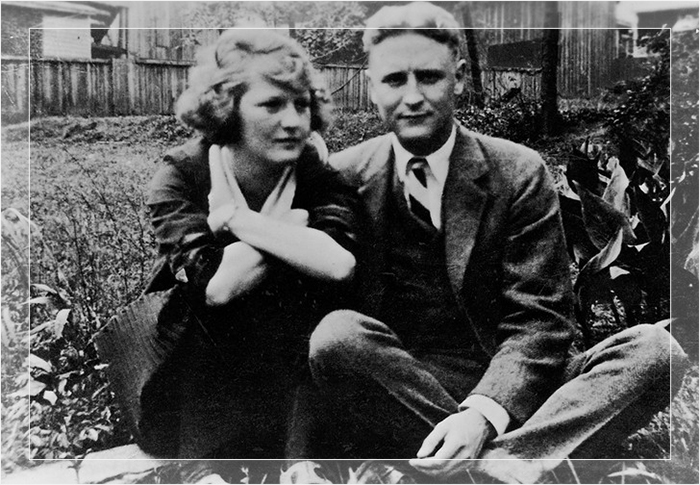

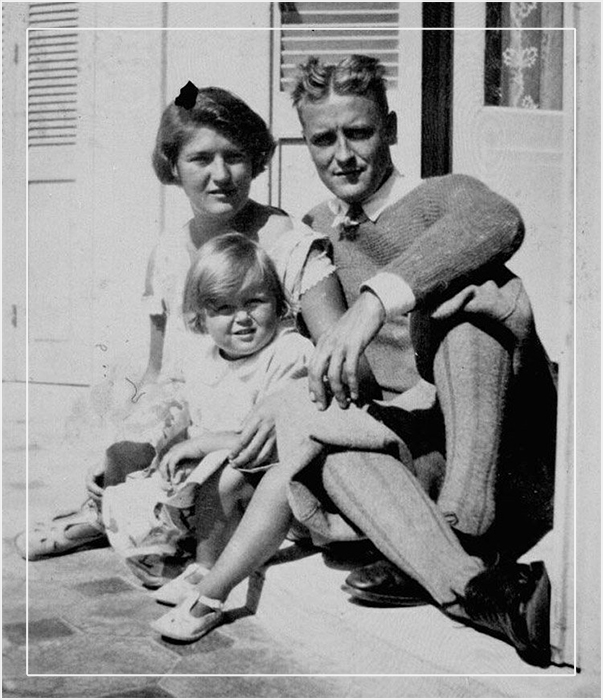

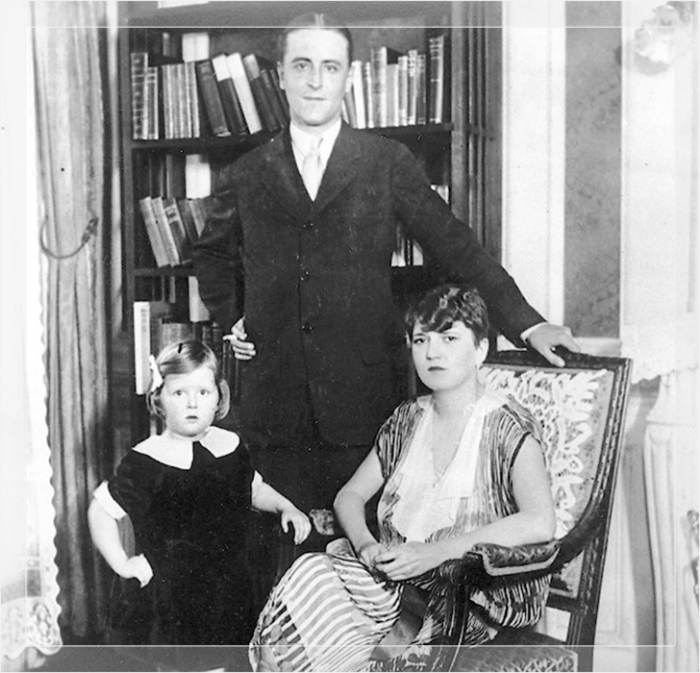

Фрэнсис Скотт Фицджеральд и Зельда Фицджеральд с дочерью Скотти

Писатель был опустошён борьбой с неизлечимой болезнью любимой жены. Покоряя Голливуд

|

|

Она сама часто называла себя «старой стрекозой» и «прожигательницей жизни» и говорила, что живет, как каскадер. Ей нравилось эпатировать публику и нарушать запреты. Известная французская писательница, автор романов «Здравствуй, грусть» и «Немного солнца в холодной воде» Франсуаза Саган нередко слышала в свой адрес обвинения в излишней легковесности романов, в том, что она пишет так же быстро, как гоняет на автомобилях. За любовь к скорости ей пришлось поплатиться, так же, как и за свою легкомысленность. Читать полностьюФрансуаза Куарэ появилась на свет в 1935 г. в семье богатого промышленника и с детства ни в чем не знала отказа. В элитном католическом пансионе она и не думала учиться – вместо этого постоянно выражала протесты против скучных семинаров: так, однажды она повесила посреди классной комнаты бюст Мольера, накинув петлю ему на шею. Всего один семестр Франсуаза продержалась на филологическом факультете Сорбонны – и после первой же сессии была отчислена. Зато она перечитала всю домашнюю библиотеку, восхищаясь Прустом, Сартром и Камю.В 19 лет Франсуаза выбрала себе из произведения Пруста псевдоним Саган и под новым именем выпустила свой первый роман «Здравствуй, грусть», моментально завоевавший огромную популярность. Никто не мог поверить в то, что автор – молодая девушка. На нее обрушилась слава и огромные гонорары – в течение года роман, переведенный на 30 языков, достиг тиража в 2 млн экземпляров. Францию охватила «саганомания». Франсуаза не знала, что делать со своим неожиданным богатством. «Боюсь, что в твоем возрасте богатство может обернуться большой бедой. Поэтому потрать все как можно скорее», – посоветовал ей отец. И она начала сорить деньгами, что стало одним из ее любимых занятий в жизни. «Да, я люблю деньги, которые для меня всегда были хорошим слугой и плохим хозяином. Они всегда присутствуют в моих книгах, в моей жизни и в моих беседах», – признавалась писательница. При этом она щедро жертвовала крупные суммы благотворительным фондам. А когда деньги заканчивались – отправлялась в казино. Однажды она выиграла 8 млн франков и купила на них дом в Нормандии. Франсуаза Саган обожала гонять на предельной скорости, и однажды она попала в аварию и угодила в больницу. Тогда ее друг, 40-летний директор издательства, сказал ей: «Если ты выживешь, я женюсь на тебе, чтобы ты больше никогда не делала глупостей». Они действительно поженились, но вот от «глупостей» брак ее не спас. Они прожили вместе всего два года, после чего девушка заскучала и ушла от мужа. Во второй раз она вышла за такого же прожигателя жизни и любителя тусовок, как она сама. Этот брак продержался 7 лет, но даже рождение сына не изменило характера «затяжного несчастного случая», как себя называла писательница. «Семейная жизнь – не что иное, как спаржа с уксусом. Это блюдо не моей кухни», – заявила Саган журналистам после развода и пообещала, что больше никогда не выйдет замуж. Свое слово она сдержала. Писательнице нравилось эпатировать публику. Слухи о ее романах не утихали, при этом ей приписывали связи как с мужчинами, так и с женщинами. С одной из них, Пегги Рош, она долго жила под одной крышей, а когда та умерла, распорядилась похоронить ее в фамильном склепе Саганов. После аварии врачи прописали ей обезболивающие, и с тех пор Франсуаза пристрастилась к наркотикам и алкоголю. В 1995 г. она оказалась в центре громкого скандала: при обыске в ее доме обнаружили кокаин. На суде ее признали виновной в хранении и распространении наркотиков и приговорили к условному заключению и штрафу. Когда Франсуазе предложили стать членом Французской академии искусств, она отказалась, мотивируя это так: «Во-первых, мне не идет зеленый цвет академического мундира, а во-вторых, там нет ни одного писателя, которым бы я восхищалась!» Больше всего она боялась забвения и нищеты. Именно это с ней и случилось в последние годы жизни. Однажды она получила большие комиссионные за посредничество в сделке: зная о ее близких отношениях с Миттераном, ее попросили устроить встречу с президентом. Налоги с этой суммы она не уплатила, поэтому опять получила условный срок и обязалась выплатить миллион франков. Все ее имущество описали, а счета заморозили. Ей пришлось заложить квартиру и продать особняк, но от походов в казино ее это не удержало. В 69 лет Франсуаза Саган скончалась в безденежье и одиночестве. «Счастье мимолетно и лживо, вечной бывает только печаль», – говорила писательница на склоне лет. Многие критики называли ее «нахалкой, попавшей в литературу случайно», но она заняла в ней свое законное место.

|

|

Имя Ивана Крылова знакомо каждому школьнику. Он был выдающимся баснописцем, журналистом и драматургом – это общеизвестные факты. А вот его личность долгое время для многих оставалась загадкой. Современники писателя оставили воспоминания о его странных пристрастиях и причудах, но многие из этих свидетельств противоречат друг другу. Большинство знакомых Крылова характеризуют его как неряху, обжору и лентяя и высказывают предположение о том, что именно из-за этих качеств он так никогда и не женился. Читать полностьюЧиновник, литератор и мемуарист Ф. Вигель дал Крылову, наверное, самую беспощадную характеристику: «…был он замечателен неопрятностью, леностью и обжорством. В этом необыкновенном человеке были положены зародыши всех талантов, всех искусств. … Одного ему дано не было: душевного жара … В деяниях Крылова, в его разговорах был всегда один только расчет; в его стихах чистота, стройность и размер, везде ум, нигде не проглянет чувство, а ум без чувства то же, что свет без теплоты. Человек этот никогда не знал ни дружбы, ни любви, никого не удостаивал своего гнева, никого не ненавидел, ни о ком не жалел. … Единственную страсть, или, лучше сказать, что-то похожее на нее, имел он к карточной игре, но и в ней был всегда осторожен и всегда презирал игроков, с коими, однако же, прожил век. … Что делать! видно, сердце у него в желудке». Несмотря на явную пристрастность и субъективность оценок, в словах Вигеля все же, очевидно, была доля истины.Некоторые исследователи считают, что Вигель исказил образ писателя и сделал его портрет карикатурным. С ними согласна и Варвара Оленина, чьи родители были друзьями Крылова: «Что рассказывается о нем в биографиях – верно, кроме одного, что ему недоступны будто были чувства любви и дружбы. Первое доказывают противное тому стихи Анюте; а второе любовь страстная к матери, брата содержал втихомолку до самой того смерти. Нрав имел кроткий, ровный, по был скрытен, особенно если замечал, что его разглядывают. … Крылов, тучный, весьма некрасивый, ленивый, растрепанный, не завидной опрятности. Не словоохотлив, особливо когда он замечал, что его хотят слушать. … О беспечности, лени и т. д. говорить нечего: слишком известно». Стихи Анюте, о которых упоминает Оленина, были посвящены его первой любви – дочери священника, с которой Крылов встретился в 22 года. Он собирался жениться на девушке, отвечавшей ему взаимностью, но свадьба не состоялась из-за материальных трудностей. С тех пор Крылов оставался холостяком. Позже стало известно, что у него была внебрачная дочь Саша от кухарки. Писатель занимался ее воспитанием, на свадьбу дал большое приданое. Незадолго до смерти он завещал все свое имущество семье Саши. А на вопросы о том, почему он не женится, Крылов предпочитал отшучиваться, что «для женитьбы непригоден», а Олениной ответил: «Ту, которую бы я хотел, то за меня бы не пошла, а которая бы на это решилась, ту бы я не взял». Говорят, любимым предметом в доме у писателя был диван, с которого он мог не вставать сутками. Над этим диваном висела огромная картина на одном гвоздике. Друзья советовали хозяину закрепить ее получше, чтобы она однажды не пробила ему голову. Крылов ответил, что все рассчитал: если картина сорвется, падать будет по касательной и голову не разобьет. Интересно то, что злосчастная картина, о которой рассказывали анекдоты еще при жизни баснописца, провисела до конца его дней и так и не упала. А Крылов, по одной из версий, из-за своей лености стал прототипом гончаровского Обломова. О его обжорстве ходили легенды. Крылов сам рассказывал, как однажды съел 8 пирожков, после чего обнаружил, что лежали они в забытой под столом кастрюле, покрытой плесенью. Это его не смутило, и он доел оставшиеся 8 пирожков. Художник Ф. Солнцев писал: «На масленице у Олениных приготовлялись блины различных сортов. Между прочим подавались полугречневые блины, величиною в тарелку и толщиною в палец. Таких блинов, обыкновенно с икрою, Иван Андреевич съедал вприсест до тридцати штук». Неряшество Крылова тоже было предметом насмешек его знакомых. Солнцев дал такой его портрет: «Одевался он крайне неряшливо: сюртук носил постоянно запачканный, залитый чем-нибудь, жилет надет был вкривь и вкось. Жил довольно грязно. … Однажды Крылов собирался на придворный маскарад и спрашивал совета у Елисаветы Марковны и ее дочерей; Варвара Алексеевна по этому случаю сказала ему: «Вы, Иван Андреевич, вымойтесь да причешитесь, и вас никто не узнает». Крылов умер в возрасте 75 лет. Долгое время ходили слухи о том, что причиной смерти стало переедание и заворот кишок, но позже стало известно, что у писателя было двустороннее воспаление легких.

|

|

Владимир Маяковский был не только талантливейшим поэтом, но и самым известным бильярдистом среди писателей, он слыл одним из сильнейших игроков в Москве. Поэт не любил играть «на интерес», но денежный выигрыш тоже не был для него самоцелью. За бильярдным столом Маяковский нередко сводил счеты со своими литературными оппонентами и критиками. Проигравшим приходилось лезть под стол на четвереньках. Однако находились и такие, из-за которых Маяковскому самому довелось побывать под столом. Читать полностьюОбычно Маяковский не без удовольствия наблюдал, как на четвереньках ползают его поверженные противники. Однажды за бильярдным столом поэт свел счеты с критиком, разгромившим его в печати. Выиграв партию, он отправил противника под стол и добил его фразой: «Рожденный ползать – писать не может!». |

|

Писатели — такие же люди, как все, только литературно одарённые или даже гениальные. Некоторые из них обожали подшучивать над друзьями, незнакомцами, родными и литературными критиками. В наше время эти писатели могли прославиться даже как заслуженные тролли. Читать полностьюКисейный барин Александр ПушкинСамый скандальный розыгрыш Александр Сергеевич Пушкин устроил во время своей ссылки на юг, в Екатеринославе (ныне украинский город Днепр, в советское время — Днепропетровск). Губернатор Шермот не смог упустить случая и пригласил уже прославленного поэта на обед со всем местным дворянским цветом. Бомба от ЧеховаКак-то Чехов вместе с журналистом Гиляровским купили солёный арбуз, завёрнутый в толстую серую бумагу. Но бумага стала мокнуть, едва Чехов взял покупку в руки. Было холодно, от мокрого арбуза моментально замёрзли пальцы. Гиляровский взял у него арбуз, но тоже не смог держать долго. Положить же было совершенно некуда, и Гиляровский, в конце концов, сказал, что сейчас арбуз выбросит. Не самый удачный розыгрыш Максима ГорькогоОдин раз Максим Горький, считавший разгромные статьи одного из своих постоянных критиков очень несправедливыми, попросил Владимира Ходасевича помочь ему этого критика разыграть: напечатать в журнале «Беседа» два рассказа Горького, но один из них — под фамилией «Сизов». Горький хотел поймать критика на то, что тот опять изругает известного писателя и похвалит его же рассказ, но под другой фамилией. В результате критик разгромил обоих авторов. Ги де Мопассан - не только блудодей, но и людоедКак-то французский романист Ги де Мопассан, известный, кроме литературы, в основном своей неуёмной похотью, выпросил у знакомого доктора только что ампутированную человеческую ногу. Эту ногу он потом показал гостям, сказав, что велит сейчас пожарить мяса — и отослал на кухню. Некрологи, которых не былоМарк Твен обожал писать в разные газеты статьи с опровержениями слухов о своей смерти (слухов, заметив, о которых никто слыхом не слыхивал). Эта шутка так замучила редакторов, что они стали добавлять в конце сообщения «к сожалению». Напрасные поискиОднажды ночью в апартаменты Бальзака проник вор и стал взламывать замок в ящике письменного стола — в таком месте часто держали деньги. Вдруг в темноте раздался смех. Ода генералу ГрантуМарка Твена пригласили на банкет в честь генерала Гранта и попросили произнести речь. Речь вышла не такой уж торжественной: Бунина-то убили!Как-то Чехов, уже очень больной, гулял с Буниным по вечерней Ялте. Проходя мимо одного дома, писатели заметили два женских силуэта. Увидев их, Чехов громко, нарочито удивлённо сказал:

|

|

Авторы популярных детских книг кажутся особенными людьми. Тонкими, сочувствующими, детолюбивыми и замечательными безупречными родителями. Далеко не всегда это так. Создательница Мэри Поппинс Памела Трэверс была человеком скорее… сложным. Читать полностьюТри сестрыВместе с будущей Памелой у семьи Гофф было, как в сказке, три дочери. Почему с «будущей»? Потому что Памелу по метрике тогда звали довольно скучно: Хелен. Больше ничего сказочного не было. Отец, банковский служащий, страдал стереотипичным ирландским недугом — много пил. Появление Памелы и рождение МэриТо, что Хелен Гофф ждёт славное будущее, не сомневался никто. Хотя ей пришлось бросить обучение уже в шестнадцать лет и пойти работать журналисткой, чтобы не висеть на шее у семьи, было ясно, что девушка не пропадёт. Её девические ещё поэмы опубликовал литературный журнал, её статьями не мог нахвалиться редактор, а в семнадцать лет она без проблем поступила на службу в театр в Сиднее. Именно тогда появилась Памела Трэверс. Хелен Гофф звучало слишком сухо, и девушку попросили придумать псевдоним. Фамилией она взяла имя отца, а имя подобрала просто покрасивее и позвучнее. Московская экскурсияВ 1932 году Трэверс совершила путешествие в далёкий и таинственный Советский Союз. Путешествие её откровенно разочаровало: иностранцам показывали фабрики, освещённые электричеством детские сады и другие достижения индустриализации, но и дети в садах, и индустриализация во всём мире примерно одинаковы. Разве на них хочет посмотреть путешественник? Памела Трэверс и коварный ДиснейВо время Второй Мировой войны Памела жила в Нью-Йорке. Узнав об этом, Уолт Дисней решил порадовать свою маленькую дочку и договориться с Трэверс об экранизации книг о Мэри Поппинс. Большие странности мисс ТрэверсОднако считали Памелу эксцентричной особой задолго до истории с Диснеем. Во-первых, из-за её увлечения мистикой и эзотерикой. Ещё перебравшись в Лондон, она, конечно же, вошла в кружок соплеменников-ирландцев. Это были поэты с мистическими увлечениями. Так она заразилась странными для католиков верованиями. |

|

Критики и почитатели называли Сергея Есенина «крестьянским сыном» и «певцом из народа». Сам же он тяготел к высшему обществу, изображал из себя аристократа, носил английские костюмы, обожал модные вещицы, дорогой парфюм, но при этом презирал людей из высшего общества в лучших деревенских традициях. К успеху он шёл тернистой дорогой, и многие его современники (а, возможно, недоброжелатели) утверждали, что помогли голубоглазому красавцу со светлыми вихрами весьма неоднозначные связи. Читать полностьюКак все начиналосьЕсенину 20 лет. В Москве его никто не публикует, по этой причине он оставил молодую супругу с ребёнком и уехал искать счастье в Петроград. В северной столице его стихи прочитал сам Блок. Стихи ему понравились, и он дал молодому дарованию рекомендательное письмо к Сергею Городецкому – человеку, который с удовольствием протежировал молодым поэтам. Не для кого не было секретом, что Городецкий был бисексуален, и кругом его общения были люди нетрадиционной ориентации. Конечно, красавец-Есенин произвёл на него неизгладимое впечатление. Клюевская страстьНиколай Клюев – известный поэт с нетрадиционной ориентацией той эпохи и ещё один покровитель Сергея Есенина. К последнему он испытывал страсть безудержную. О чём остались документальные подтверждения. В письмах к Есенину Клюев пишет ему разные нежности, называет уменьшительно-ласкательно: «светлый братик», «голубь мой белый», «целую тебя… в усики твои милые». Есенин и Мариенгоф: что связывало двух поэтовАнатолия Мариенгофа почитатели Есенина и сегодня называют «злым есенинским бесом». Что и говорить, отношения двух поэтому были сложными, глубокими и весьма конфликтными. И всё же за ними стояла огромная дружба. В стихотворении «Прощание с Мариенгофом» Есенин почти срывается на истерику: |

|

Оноре де Бальзак остался в истории не только как гениальный писатель, но и как мужчина, воспевший любовь «в преддверии осени». Жизнь знаменитого литератора была нескончаемой чередой романтических побед, в его «сети» попадались очень разные женщины – и по социальному статусу, и по годам, но первое сильное чувство любвеобильный француз испытал к женщине того возраста, который затем станут называть «бальзаковским». Читать полностью

|

|

Кажется, что не может быть столь непохожих между собой занятий, чем спорт и литература. Однако многие известные литераторы вполне успешно сочетали писательский труд с серьёзными увлечениями спортом. И даже считали его неотъемлемой частью жизни, занимались футболом и боксом, плаванием и стрельбой, играли в шахматы и пробегали марафонские дистанции. В нашем сегодняшнем обзоре известные литераторы, не представлявшие своей жизни без спорта. Читать полностьюЭрнест ХемингуэйСреди многочисленных увлечений американского писателя были стрельба и охота на львов, рыбалка и хай-алай. Однако настоящей страстью Хемингуэя всегда был бокс, которым будущий писатель занимался с 14-летнего возраста. С тех пор он всегда тренировался, причём отдавал предпочтение хорошим боксёрам, у которых брал уроки. Даже в собственном доме у него был установлен ринг, где писатель не только сам боксировал, но ещё и выступал в качестве рефери. Эрнест Хемингуэй шутил: стать чемпионом в этом виде спорта ему помешало отсутствие интереса к избиению и постоянным выигрышам. При этом Джек Демпси, боксёр-профессионал, отказался от поединка с начинающим тогда литератором. Правда, не потому, что боялся быть побеждённым, а лишь не желая причинять вред талантливому писателю. Александр ПушкинПитал слабость к занятиям боксом и светоч русской поэзии. Если с детства поэт в Царскосельском лицее с удовольствием брал уроки фехтования, плавания и верховой езды, то в зрелом возрасте он увлёкся боксом, став одним из первых поклонников его в России. Есть предположение, что немало способствовало желанию боксировать любовь к этому виду спорта кумира поэта лорда Байрона. Отсутствие тренеров не пугало Александра Сергеевича, он изучал технику бокса по книгам, которые читал на французском языке. Альбер КамюФранцузский прозаик и эссеист увлекся футболом ещё в детстве. Его не пугало даже наказание, ждавшее после игры. Несмотря на испорченную одежду и обувь, и следовавшие за этим бабушкины удары плёткой, он снова и снова брал в руки мяч. Во время обучения в лицее он играл за сборную своего учебного заведения, мечтал профессионально заняться футболом, но помешал исполнению этого желания тяжёлый туберкулёз, после которого врачи запретили Камю большие физические нагрузки. С тех пор он мог быть только болельщиком. Лев ТолстойРусский классик всегда бережно относился к своему здоровью, поэтому занятия физкультурой и спортом входили в его ежедневное расписание. Он прекрасно держался в седле и играл в городки, в обязательном порядке делал зарядку, любил решать шахматные задачи, много ходил пешком и даже оборудовал в Ясной Поляне теннисный корт, хотя популярным этот вид спорта в России тогда ещё не был. Кроме того, Лев Николаевич с удовольствием занимался с гирей, а в 67 лет освоил велосипед, который и стал самым большим увлечением писателя. Джек КеруакАмериканский писатель и поэт серьёзно занимался американским футболом, был даже знаменитостью местной команды, благодаря чему и стал спортивным стипендиатом сначала в Бостонском колледже, а затем и в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Но стать профессиональным футболистом Джеку Керуаку было не суждено: сначала он сломал ногу, а затем в очередной раз поссорился с тренером, что позволило прервать выплату спортивной стипендии, а затем и отчислить будущего писателя из числа студентов университета. Владимир НабоковЕго не зря называют самым спортивным из русских классиком. В жизни Владимира Набокова находилось место боксу и американскому футболу. Будущий писатель с удовольствием стоял на воротах и был столь успешен, что стал голкипером команды Тринити Колледжа. Самым большим увлечением Владимира Набокова стали шахматы и теннис. При этом многие известные гроссмейстеры считали писателя достойным соперником, но профессионально заниматься Набоков не собирался. А вот в качестве тренера по теннису Набокову пришлось поработать в то время, когда он жил в Германии. Артур Конан ДойлАвтор известных детективов о Шерлоке Холмсе, как и его известный персонаж, любил бокс, а помимо этого играл в регби, любил автогонки и горные лыжи. А ещё увлечённо занимался крикетом, приняв участие в 10 матчах, где играл за команду Мэрилебонского крикетного клуба, самого известного в мире. Не обошло писателя увлечение и футболом, при этом был даже капитаном любительской сборной команды Портсмута. Александр КупринСам Лев Толстой хорошо отзывался о физических данных Александра Куприна, называя его приятным мускулистым силачом. Впрочем, Куприн и сам не скрывал того факта, что любит спорт, занимаясь обычно подолгу и интенсивно. Александр Иванович занимался тяжёлой атлетикой и даже был инициатором создания атлетического сообщества в Киеве. Он был знаком с Поддубным и Заикиным, и даже учил последнего грамоте. Помимо этого, писатель занимался стрельбой, конным спортом и плаванием, ходил на уроки в бассейн. В сферу интересов Куприна входила ещё и стрельба, которую он считал даже не спортом, а настоящим искусством. Харуки МуракамиИзвестный японский писатель и переводчик на протяжении многих лет занимается марафонским бегом и увлекается триатлоном. Он шесть раз принимал участие в Бостонском марафоне, трижды преодолевал дистанцию Нью-Йоркского марафона и в 1996 году пробежал стокилометровый марафон вокруг японского озера Сарома. Есть в библиографии Мураками книга «О чем я говорю, когда я говорю о беге», в которой писатель собрал свои мыли о занятии этим видом спорта и поделился впечатлениями об участии в марафонах, сравнив занятия бегом с литературным трудом. Иван ТургеневИван Сергеевич был всерьёз увлечён шахматами. Его не интересовали никакие другие игры и виды спорта, он по книгам разбирал партии, в периоды творческих застоев он всем видам досуга предпочитал именно эту игру и мечтал сразиться с профессиональными шахматистами. Кроме того, Тургенев занимался изучением теории шахмат, а друзей активно приобщал к этой игре, помогая изучить все её тонкости. |

|

Путь к творчеству бывает долгим и извилистым. Порой в молодости человек даже не подозревает, что в конце концов он возьмет в руки перо и начнет покорять сердца читателей. История помнит немало случаев, когда писателями (причем знаменитыми) вчерашние обыватели становились от скуки, от безденежья или даже на спор. Читать полностьюДжеймс Фенимор КуперКлассик приключенческой литературы начал писать случайно. Благодарить за эту случайность мы должны его жену. В средствах молодой Купер не нуждался, ведь отец его был основателем поселка, превратившегося затем в целый городок. Юноша мог выбрать для себя любое поприще. К поступлению в престижный Йель его готовили самые лучшие нанятые учителя. Однако, добравшись до университета, будущий писатель просто сбежал из него, отправившись на военную службу. В 22 года он женился, и в один из мирных семейных вечеров, читая супруге вслух новый роман, Купер заметил, что нетрудно написать лучше. Жена поймала его на слове, и, чтобы не прослыть хвастуном, тот просто вынужден был создать что-нибудь стоящее. За несколько недель новоиспеченный писатель закончил свой первый роман «Предосторожность». Он, правда, не был хорошо принят критикой, но уже второе его произведение – роман «Шпион, или Повесть о нейтральной территории», имел громадный успех не только в Америке, но и в Европе, так что спор с женой писатель, несомненно, выиграл. О. ГенриУильям Портер, который затем под другим именем стал знаменитым автором коротких и ярких рассказов, тоже в молодости имел весьма беспокойный характер. Кем только он не успел поработать! Имея лицензию фармацевта, этот молодой человек попробовал себя в роли бухгалтера, чертежника в земельном управлении, помощника ковбоев, играл на гитаре и мандолине, пел в хоре епископальной церкви и участвовал в театральных постановках. Писать он начал тоже очень рано, но долгое время из-под его пера выходили лишь небольшие истории, которые он публиковал в журналах, чтобы прокормить семью. Позднее он даже издавал свой юмористический еженедельник, но большой известности и богатства это ему не принесло. Астрид ЛиндгренЗнаменитая писательница до определенного времени была обычной шведской домохозяйкой. У нее, как и у многих других женщин, порой болел ребенок. Однако не все, чтобы развлечь дочь во время тяжелой болезни, придумывают приключения веселой девочки Пеппи Длинныйчулок. Именно так появилась на свет одна из любимых детских героинь. До этого момента Астрид писала иногда небольшие заметки, однако первая ее полноценная книга сказок появилась в 1941 году как подарок для дочери. В десятый день рождения Карин Линдгрен сделала самодельную книжку с несколькими записанными историями про Пеппи, украсила ее собственными иллюстрациями и один экземпляр отослала в издательство. Правда, этот первый опыт был неудачным, рассказ не приняли, но писательница не унывала. Через пару лет она приняла участие в конкурсе на лучшую книгу для девочек, получила вторую премию и так начала свою карьеру. Герберт УэллсЕще один иностранный классик, теперь уже в жанре научной фантастики, сумел найти свое истинное призвание благодаря болезни. Произошло это еще в детском возрасте. 8-летний Герберт получил открытый перелом и достаточно долгое время отходил от травмы, находясь практически без движения. Сам он позднее говорил об этом случае, что ему «посчастливилось» сломать ногу. Мальчик перечитал от скуки все имеющиеся в доме книги, а потом начал сочинять свои истории. Это детское увлечение постепенно переросло в профессию, но двигался он к этой цели очень извилистым путем. Свой первый роман «Машина времени» Уэллс опубликовал только к 30-ти годам, а до этого времени успел поработать аптекарем, учителем в школе и получить два ученых звания по биологии. Антуан де Сент-ЭкзюпериАвтор «Маленького принца» был таким же непоседой (правда, взрослым), который начал творить на больничной койке. Юноша сначала мечтал стать архитектором, потом увлекся машинами и самолетами. В результате он стал пилотом, но в январе 1923 года с ним произошла первая авиакатастрофа. Надо сказать, что в дальнейшем аварий и крушений в его жизни будет множество. Однажды, разбившись над Ливийской пустыней, Экзюпери даже чуть не умер от жажды и несомненно бы погиб, если бы не случайная встреча с бедуинами. Однако именно первая авария позволила ему проявить талант писателя. Реабилитационный период после черепно-мозговой травмы был таким долгим, что летчика на время комиссовали с воинской службы, и он отправился в Париж, где и написал свое первое произведение. |

|

Немало писателей, которых с удовольствием читали в России и СССР, посещали российские просторы. Они оставили свои воспоминания об этой экзотической для них стране. Некоторые моменты кажутся особенно интересными современному российскому читателю. Читать полностьюЛьюис КэрроллАвтор детских сказок и математических трудов, преподобный Доджсон (таково настоящее имя писателя) навестил Российскую Империю в 1867 году – через шесть лет после отмены крепостного права и за пять лет до того, как российские девушки смогли получать высшее образование на родине. Фактически, Кэрролла послали в эту далёкую страну: то был дипломатический проект епископа Оксфордского Сэмюэля Уилберфорса, направленный на установление доверительных отношений между Церковью Англии и Греко-Российской Церковью, так что прибыл Кэрролл в Россию именно как священник, а не писатель или математик. В своём дневнике Кэрролл изумляется купейным сиденьям поезда, которые по вечерам превращаются в кровати, к тому же удивительно удобными. Днём, когда сиденья были больше похожи на кресла (или, точнее, диваны с поручнями-перегородками), ничто не предвещало спокойного сна. А вот как Кэрролл описал Москву: Санкт-Петербург предстал перед глазами писателя ультрасовременным по меркам XIX века деловым городом: «Времени до обеда едва хватило на небольшую прогулку, но всё нас поразило новизной и необычностью. Чрезвычайная ширина улиц (даже второстепенные шире любой в Лондоне), крошечные дрожки, шмыгающие вокруг, явно не заботясь о безопасности прохожих <...>, огромные пёстрые вывески над лавками» - таким увидел российскую столицу преподобный Доджсон. Александр ДюмаЧуть меньше, чем за десять лет до Кэрролла, Россию посетил другой корифей западной литературы – Дюма-отец, автор «Трёх мушкетёров» и «Графа Монте-Кристо». Вообще Россию Дюма думал посетить очень давно, увлекшись историей страны во время работы над историческим романом о декабристе Анненкове и его французской жене Полине Гебль. Однако именно из-за этого-то романа большой нелюбитель декабристов (по понятным причинам) Николай I и запретил писателю въезд в страну. Только при Александре II его тёзке Дюма удалось, наконец, посетить Российскую империю. К слову, в России ему удалось увидеться с героями своего романа. Встречу с графом и графиней Анненковыми ему устроил губернатор Санкт-Петербурга в качестве сюрприза. Жермена де СтальСамая знаменитая оппозиционерка Наполеона посетила Россию в 1812 году – как раз во время франко-русской войны. В этой войне она однозначно приняла сторону России, хотя бы уже из соображения, что Наполеон был завоевателем и агрессором. Больше всего в стране её поразил национальный характер: «Русские не знают опасностей. Для них нет ничего невозможного». В то же время она сочла русских мягкими нравом и изящными. Суровость климата, болота, леса и пустыни, покрывающие значительную часть страны, заставляют человека бороться с природой… Обстановка жизни, в которой находится французский крестьянин, возможна в России лишь при больших затратах. Необходимое можно получить только в роскоши; отсюда происходит, что когда роскошь невозможна, отказываются даже от необходимого… Они, подобно людям Востока, выказывают необычайное гостеприимство иноземцу; его осыпают подарками, а сами часто пренебрегают обыкновенными удобствами личной жизни. Всем этим надо объяснять то мужество, с которым русские перенесли пожар Москвы, соединенный со столькими жертвами… В народе этом есть что-то исполинское, обычными мерами его не измерить… у них все более колоссально, чем соразмерно, во всем более смелости, чем благоразумия; и если они не достигают цели, которую себе поставили, то это потому, что они перешли её». Теодор Драйзер

|

|

Автор «Гулливера» остался в памяти потомков странным и противоречивым человеком: он писал сказки, которые имели совсем не детский смысл, был священником, но много сил уделял политической борьбе, никогда не придавал значения семье и сторонился романтических отношений, но оказался в настоящем любовном треугольнике. Биографы до сих пор не уверены точно, какие отношения связывали его с двумя женщинами, каждая из которых готова была за него умереть. Читать полностьюОтец будущего писателя показал ему крайне неудачный пример, как чувства могут стать помехой в достижении задуманного. Его отец, судейский чиновник, хотел было в молодости построить карьеру и сколотить состояние, но женитьба по любви на бесприданнице не помогла, а помешала ему в этом – пришлось тратить все силы на то, чтобы прокормить жену с ребенком. Свифт-старший умер молодым, а через семь месяцев после этого печального события родился Джонатан. Мальчик воспитывался у богатых родственников и с матерью почти не встречался. Так воспоминания о семейной жизни оказались для него навсегда испорчены.После школы и Тринитти-колледжа ему приходилось зарабатывать на жизнь тяжелым трудом приходского священника. Даже став затем деканом собора Святого Патрика в Дублине, известным философом и писателем, Свифт продолжал считать, что главное в жизни – это здравый смысл, ясность ума и рассудительность. Никакая романтика в эту схему не вписывалась, однако судьба все-таки расставила ему ловушку. В 1688 году двадцатилетний юноша был вынужден пару лет провести в Англии, там один из дальних родственников предложил ему работу. Свифт служил секретарем у состоятельного отставного дипломата Уильяма Темпла. В его имении он впервые встретил любовь всей своей жизни. Девочке на тот момент было всего восемь лет и, конечно, молодой человек даже не подозревал, что позднее она будет так много для него значить. Эстер Джонсон была сиротой и воспитывалась в богатом доме. Свифт стал для нее другом и учителем, он называл ее Стелла – звездочка.

Через двадцать лет после смерти писателя было издано его последнее произведение – «Дневник для Стеллы» - сборник писем, которые Свифт писал своему милому другу почти каждый день на протяжении всей жизни. Биографы так и не знают точно, в каких отношениях находились юная девушка и писатель, ставший ее наставником. Точно известно, что, когда Свифт получил приход в Ирландии, он уговорил Стеллу переехать с ним. Несомненно и то, что эти два человека боготворили друг друга, но жили они в разных домах, по соседству, соблюдая все приличия. Ни одной встречи не провели они без присутствия третьих лиц. Репутация Стеллы ни разу не была поставлена под удар. Однако несколько лет спустя у Джонатана Свифта, человека, который даже для своей единственной любви не смог стать настоящим мужем, нашлась еще одна сердечная привязанность. Около 1707 года он познакомился с 19-летней Эстер Ваномри, в письмах писатель называл ее Ванессой. Эта дама была совсем другой по сравнению со скромной и тихой Стеллой. Она считала Свифта божеством и не стеснялась высказывать свои чувства. Она стала еще одной загадкой для биографов – все-таки знаменитый писатель оказался очень скрытным человеком. О том, какие чувства он испытывал к влюбленной импульсивной особе, мы можем только догадываться. Судя по всему, он не отвечал ей взаимностью, но она почему-то не теряла надежды и писала ему грустные нежные письма: |

|

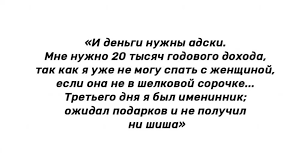

Павлович Чехов был не только гениальным писателем, хорошим врачом и настоящим гуманистом, но и мастером острого словца. И даже – шокирующего афоризма. Это наглядно демонстрируют выдержки как из его известных произведений, так и из писем Чехова к родным и друзьям. Там в изобилии имеются весьма красочные фразы, и трудно поверить, что они вышли из-под пера писателя, занимающего почетное место в школьной программе. Читать полностьюМы с ученических лет привыкли искать в творениях Чехова и других гениев многочисленные пласты высоких смыслов. И как-то забываем, что писатели тоже люди. А значит, они регулярно бывали озабочены не слишком возвышенными, но актуальными во все времена житейскими заботами. И даже, страшно сказать, мечтали быть богатыми. Ну или хотя бы состоятельными! Причем не всегда ради проектов, направленных на общественное благо, а в самых что ни на есть личных интересах. Интернет-магазинов тогда еще не было, но появились почтовые каталоги товаров, и Чехов с удовольствием пользовался этой услугой – себе шляпу модную у «Мюр и Мерилиз» заказать или нарядный пеньюар даме подарить… Если имелись деньги, конечно.

Это цитата из письма Алексею Суворину, Москва, январь 1895 год. Супружество писателя Чехова и актрисы Книппер тоже обычно воспринимается как возвышенный союз двух творческих личностей. Хотя, в первую очередь, они были живыми людьми. Но при этом талантливые и неординарные во всем. В том числе и в подшучивании друг над другом. Вот, к примеру, Антон Павлович в письме радостно флиртует сразу с двумя ипостасями Ольги Леонардовны. Кстати, современные психологи утверждают, что элемент игры очень способствует крепости отношений.

Это изречение из письма Ольге Книппер, Ялта, февраль 1900 года. Погода в наших северных краях традиционно бывает не очень. Во времена Чехова не было еще Гидрометцентра с космическими спутниками. Не было и ливневой канализации, преподносящей нынче сюрпризы в виде затопленных мостовых после очередного слишком сильного дождя. Так что ругать за выкрутасы приходилось только саму погоду.

Цитата из письма Николаю Лейкину, Москва, декабрь 1886 год. Во времена Антона Павловича еще не стало привычкой в широких массах при каждом удобном и не очень случае поминать доктора Фрейда. И еще не вошли в моду те символы особого свойства, которые благодаря ему граждане принялись потом усматривать во всех продолговатых предметах. Нам нынче неведомо, какие семена – или, что вероятнее, луковицы цветов – подарил однажды Чехову знаменитый архитектор Шехтель. Но при виде их ростков остроумие великого писателя разыгралось вовсю. Добавило веселья и то, что кроме посадочного материала Шехтель преподнес Чехову яйца особой породы кур.

Это выражение из письма Федору Шехтелю, Мелихово, июнь 1892 года. По поводу супружества у Чехова много язвительных шуток. Как и обо всех проявлениях личной жизни. Человеческая природа и сто с лишним лет назад не отличалась совершенством. Искатели внушительного приданого и охотницы за богатыми мужьями. Любители отношений без обязательств и хитроумные схемы, призванные помочь окрутить любого, хоть сколь-нибудь годного жениха. Неверные мужья и жены, одержимые игроки и шопоголички – кого только ни доводилось описывать Антону Павловичу в своих сатирических зарисовках. Типажи, как правило, брались им из жизни. Как и комические ситуации, сопровождавшие амурные похождения чеховских современников.

А это чеховские дачные правила. Но тут все же сразу для печати предназначалось, поэтому рискованная шутка смягчена тем, что изложена намеком. А вот сочиняя письмо к старшему брату Александру (тоже литератору), Антон Павлович явно не беспокоился о том, что когда-то все его тексты станут известны читателям.

А вот и отрывок из письма Александру Чехову, Мелихово, сентябрь 1895 года. Да, лихой слог и пикантные словечки в исполнении автора «Вишневого сада» могут кого-то шокировать. Особенно тех, кто накрепко запомнил со школы, что Чехов – образец интеллигента. Но на самом деле они делают образ великого писателя выразительнее и ярче. |

|

Поэтесса Анна Ахматова прожила непростую и бурную жизнь. При этом у нее была масса поклонников, разные мужчины делали ей предложение. А поэт Николай Гумилев – даже многократно. Ахматова несколько раз была замужем. В своих стихотворениях она замечательно описывала все стадии любви, встречи и разлуки, обманы и прощения. И ее строки, посвященные мужчинам, актуальны и сейчас. Читать полностьюАхматова в реальной личной жизни существовала без оглядки и расчета, повинуясь чувствам и не слишком задумываясь о своем (и чужом) будущем, и о том, что другие (власть, друзья и недруги, соседи, знакомые и посторонние люди) подумают о ее отношениях с мужчинами – не всегда официально оформленных! Анна Андреевна в любви и ненависти была максималисткой. Спокойные отношения на договорной основе и без особых страстей явно были не в ее вкусе. Жить можно только с тем, без которого не можешь жить. Все ее браки и романы оказывались, в итоге, не слишком счастливыми. Первый муж – Гумилев – ревновал ее не только к другим мужчинам, но и к литературному успеху. При этом сам он был далеко не образцом верного супруга. Второй спутник жизни Анны Андреевны – востоковед Владимир Шилейко – не стеснялся при знакомых сравнивать Ахматову с бездомной дворняжкой, которую он подобрал из жалости. Можно только удивляться, почему великая поэтесса терпела такое отношение… Несносен ты и своенравен, но почему-то всех милей. Современные психологи, наверное, найдут в стихах и поступках Ахматовой последствия того, что в начале ее жизненного пути она отнюдь не была избалована безусловной любовью. Достаточно вспомнить, что родной отец требовал от дочери не позорить сочинительством его фамилию, и ей пришлось придумать себе псевдоним. Возможно, и дальнейшие личные сложности объяснялись надеждой все-таки найти эту самую идеальную любовь и базовую жизненную опору, которых не хватило в детстве. Но, увы, ни один мужчина не способен компенсировать взрослой женщине ее детскую недолюбленность. И наступало разочарование, а потом – следующее увлечение. И снова казалось, что вот этот – точно настоящий… Прости, прости, что за тебя. Я слишком многих принимала. А еще Анна Андреевна быстро поняла, что сильный пол тоже склонен существовать в плену иллюзий. По крайней мере, в отношениях с полом прекрасным. Тут и желание доказать свою мужественность бесчисленными амурными похождениями. И последствия собственных психологических травм времен детства. И мечты о женщине с таким набором черт характера, которые в одной личности не могут сочетаться никогда. Но ведь некоторые до сих пор безмерно обижаются, обнаружив, что реальная девушка не соответствует тому ее образу, который ее партнер для себя сочинил. Ты выдумал меня. Такой на свете нет. Такой на свете быть не может. Умение сказать меткое ехидное слово у Анны Ахматовой тоже было отлично развито. Недаром в числе ее лучших подруг и собеседниц была прославленная мастерица остроумия Фаина Раневская. Конечно, тема отношений между мужчинами и женщинами, а также связанный с этим государственный официоз, были любимой мишенью ахматовских шуток. Восьмое марта выдумали импотенты. Как можно вспоминать о женщине один раз в году? Вряд ли хоть одна современная девушка осознанно захочет себе такой же личной судьбы, которая была у Ахматовой. В наши дни страдающая жертвенность уже не в тренде. Впрочем, это не отменяет психологической достоверности переживаний, которые так доходчиво запечатлены в стихах Анны Андреевны. Именно поэтому сохраняется интерес к ее поэзии и жизненным наблюдениям. |

|

Как показывает жизнь российских и мировых авторов бестселлеров, рано или поздно ты придешь к своему любимому делу. Ну или твое призвание найдет тебя. Читать полностьюВиктор ПелевинУдивительно, но один из главных российских писателей современности когда-то и не помышлял о литературной стезе. Окончив школу, Виктор Пелевин выбрал Московский энергетический институт, где учился на факультете электрификации и автоматизации промышленности и транспорта. Автор «Чапаева и пустоты» и «Empire V» даже поступил в аспирантуру, однако диссертацию так и не защитил. Причина - неожиданная смена профиля и учеба на заочном отделении Литинститута, где Пелевин провел два года. И хотя этот опыт, по его словам, оказался практически бесполезным, но все равно помог начинающему писателю освоиться в литературной среде и сделать первые публикации. Ю НесбеХаризматичный Ю Несбе также изначально не рассматривал литературу как профессию, хотя благодаря маме-библиотекарю любил читать. Юноша грезил о спортивной карьере, поэтому учеба для него всегда была на втором плане. Увы, травма колена поставила крест на спорте, а из-за низких оценок он не смог поступить в университет сразу после школы. Дальше была армия и уже после нее учеба в Норвежской школе экономики и бизнес-администрирования. И даже работа брокером и журналистом, а еще музыкальная карьера. Удивительно, но при такой насыщенной жизни Несбе нашел время для написания дебютного романа «Нетопырь», который вышел в 1997 году. А дальше успех за успехом и звание одного из главных мастеров остросюжетного жанра. Стивен КингКоролю ужасов можно только позавидовать - он с самого детства понимал, чем любит заниматься больше всего. Маленький Стивен был увлеченным читателем, а в семилетнем возрасте написал свой первый рассказ. В 13 лет у него вышел первый сборник рассказов в соавторстве с приятелем Крисом Челси. Так что, когда дело дошло до выбора специальности, сомнений не было - Кинг отправился изучать английскую литературу в Университете штата Мэн. Правда, после окончания университета будущий мультимиллионер занял скромную должность учителя английского языка, чтобы прокормить семью. Все это время Кинг продолжал писать, хоть часто сомневался в собственных силах. Так, недописанный культовый роман «Кэрри» жена писателя нашла в мусорной корзине и убедила мужа закончить его. В 1974 году роман был опубликован и оказался таким успешным, что Кинг смог оставить работу в школе и заняться тем, что он любит на самом деле. Остальное, как говорится, история. Рэй БрэдбериСудьба Рэя Брэдбери - еще один сюжет о том, что призвание сильнее обстоятельств. Подростковые годы писателя пришлись на период Великой депрессии, семья жила бедно, и о поступлении в колледж и университет даже не говорили. Юный Рэй продавал газеты, регулярно посещал библиотеку, где почерпнул огромное количество знаний, и в определенный момент решил, что сам хочет стать писателем. В 17 лет он вступил в «Лигу научных фантастов» в Лос-Анджелесе, начал писать и публиковать первые рассказы. И хотя до главных его произведений - «Марсианских хроник» и «451 градуса по Фаренгейту» - было далеко, уже к 22 годам Брэдбери писал и публиковал столько рассказов, что мог жить за счет писательства. Сьюзен КоллинзСоздательница «Голодных игр» в свое время выбрала обучение телекоммуникациям, театру и драме в Индианском университете в Блумингтоне. Во время учебы Сьюзен принимала участие в университетской постановке «Лесная игра», описанной как триллер, происходящий в непроглядном лесу и исследующий жестокость, на какую способны люди. Не исключено, что именно эта идея, объединенная с любимым мифом Коллинз о Тесее и лабиринте Минотавра, и дала толчок к созданию трилогии, принесшей писательнице мировую известность. Борис АкунинЕще один писатель, чья учеба впоследствии нашла отражение в творчестве, - Борис Акунин. Он является выпускником Института стран Азии и Африки МГУ. Григорий Чхартишвили (настоящее имя Акунина) учился на историко-филологическом факультете, а после учебы работал переводчиком с японского и английского языков. Так, он переводил на русский язык произведения Юкио Мисимы, Кобо Абэ, Масахико Симады и других знаковых японских писателей. Любовь к Японии нашла отражение в его знаменитых романах об Эрасте Фандорине. Джордж Р. Р. МартинТак же, как и Стивен Кинг, Джордж Мартин с детства увлекался страшными историями, и не только читал их, но и придумывал. Однако, когда пришло время определяться с профессией, выбрал журналистику, поступив в Северо-Западный университет в Эванстоне. После выпуска была работа на Континентальную шахматную ассоциацию, преподавание журналистики в одном из американских вузов и карьера в кинематографе. Мартин был сценаристом, редактором и продюсером в разных голливудских проектах, параллельно вынашивая замысел своей «Песни Льда и Пламени». Интересно, что в молодости будущий автор «Игры престолов» пренебрежительно относился к фэнтези, считая его несерьезным. Исключением для него был только «Властелин колец». Однако знакомство с романами Тэда Уильямса и Джека Вэнса заставило его пересмотреть свое отношение к жанру. |