| О КНИГАХ И ЧТЕНИИ [72] | О ПОЭТАХ И ПИСАТЕЛЯХ [56] |

|

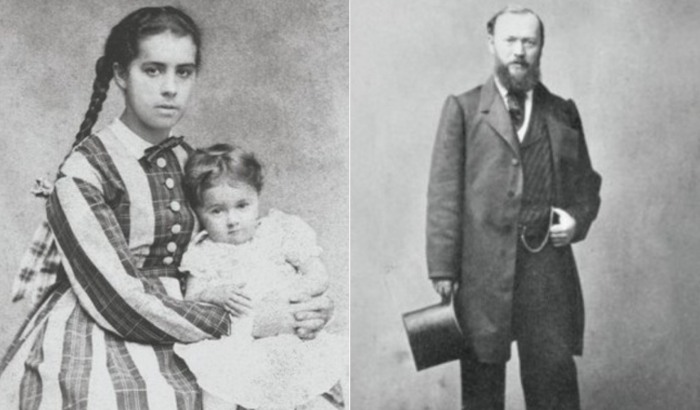

Сергей Есенин прожил недолгую жизнь: в 30 лет он погиб в гостинице «Англетер» при загадочных обстоятельствах. Однако за эти годы поэт трижды успел побывать в браке и много раз вступал в романтические отношения. Читайте, с кем Есенин обвенчался в путешествии, с кем ездил на гастроли в США и кому помог спасти дом от разорения. Читать полностьюАнна Изряднова Сергей Есенин познакомился с Анной Изрядновой весной 1913 года, ему было 18 лет, а ей — 23 года. Поэт в то время работал в московской типографии Товарищества Сытина посыльным, Изряднова служила там же корректором. Она писала о новом знакомом: «Настроение было у него угнетенное: он поэт, а никто не хочет этого понять, редакции не принимают в печать. Отец журит, что занимается не делом, надо работать, а он стишки пишет». Параллельно Есенин и Изряднова учились в Московском народном университете имени Альфонса Шанявского на историко-философском отделении. Они вместе ходили на лекции, беседовали о литературе и сблизились — в 1914 году стали жить вместе. Работа в типографии отнимала много времени и сил, и Сергей Есенин вскоре оставил службу, чтобы заниматься поэзией. Анна Изряднова обеспечивала семью одна и сама занималась бытом. В мемуарах она писала: «Все свободное время читал, жалованье тратил на книги, журналы, нисколько не думая, как жить». В конце 1914 года в семье родился сын Юрий. Есенину пришлось много канителиться со мной (жили мы только вдвоем). Нужно было меня отправить в больницу, заботиться о квартире. Когда я вернулась домой, у него был образцовый порядок: везде вымыто, печи истоплены, и даже обед готов и куплено пирожное, ждал. На ребенка смотрел с любопытством, все твердил: «Вот я и отец». Анна Изряднова. «Воспоминания» Вместе они провели чуть больше года. Весной 1915 года Есенин уехал в Петроград, а лето провел в родной деревне Константиново Рязанской губернии, где работал над стихами. Изряднова писала: «В марте поехал в Петроград искать счастья. Был все такой же любящий, внимательный, но не тот, что уехал. Немного побыл в Москве, уехал в деревню, писал хорошие письма. Осенью опять заехал: «Еду в Петроград». Звал с собой… Тут же говорил: «Я скоро вернусь, не буду жить там долго». Но в семью поэт не вернулся — Есенин и Изряднова расстались. Он иногда навещал бывшую возлюбленную, помогал деньгами, когда получал гонорары за публикации стихов. Анна Изряднова воспитывала ребенка одна. Юрий Есенин окончил авиационный техникум и стал техником-конструктором. Он прожил недолгую жизнь: в 1937 году его репрессировали — приговорили к высшей мере наказания за антисоветскую агитацию. Сыну поэта было всего 23 года. В середине 1950-х его посмертно реабилитировали. Лидия Кашина Лидия Кашина была дочерью состоятельного купца Ивана Кулакова и женой учителя словесности Николая Кашина. Она владела в Константинове собственной усадьбой и приезжала туда летом с детьми. Кашина часто собирала у себя гостей: устраивала домашние спектакли, игры в крокет, катания на лошадях. Поэт познакомился с ней летом 1916 года, и вскоре между ними вспыхнул роман. Во время беспорядков 1917 года благодаря Сергею Есенину уцелел дом Лидии Кашиной: якобы поэт отговорил местных крестьян сжигать усадьбу. Об этом вспоминала его сестра, Екатерина Есенина. Однако Кашина потеряла большую часть своего состояния и дом сохранить в собственности тоже не удалось — в 1918 году помещице пришлось окончательно покинуть село. Лидия Кашина стала прототипом главной героини поэмы «Анна Снегина». Ее главный герой, молодой поэт, по сюжету вернулся в деревню и встретил там помещицу Снегину. Он стал свидетелем крестьянского бунта, во время которого героиня потеряла имение. А вскоре Снегина была вынуждена уехать в Англию. Однако Кашина, в отличие от героини, осталась в России — она жила в Москве, работала переводчицей и машинисткой. Зинаида Райх Первая жена поэта Зинаида Райх работала секретарем-машинисткой в газете «Дело народа». Есенин часто бывал в редакции, познакомился там с Райх, со временем увлекся ею и начал ухаживать. Летом 1917 года они отправились в поездку по северным провинциям России — побывали в Архангельске, Мурманске и на Соловках. Во время путешествия они обвенчались в небольшой церкви Вологодского уезда. Когда молодые супруги вернулись в Петроград, сначала они поселились раздельно, но вскоре стали жить вместе. По настоянию мужа Райх оставила работу, чтобы заниматься домашним хозяйством. Друг поэта Владимир Чернявский вспоминал о том периоде жизни Есенина: «Жили они без особенного комфорта (тогда было не до этого), но со своего рода домашним укладом и не очень бедно. Сергей много печатался, и ему платили как поэту большого масштаба. И он, и Зинаида Николаевна умели быть, несмотря на начавшуюся голодовку, приветливыми хлебосолами». Однако скоро Есенин и Райх начали ссориться: поэт проводил много времени с друзьями, часто засиживался в ресторанах или в гостях и приходил домой под утро. Несколько раз супруги расставались, затем мирились. Однажды поздним вечером они выбросили в окно обручальные кольца и с трудом нашли их на темной улице. В браке родились дочь Татьяна и сын Константин. В 1921 году супруги официально развелись, а спустя год Зинаида Райх вышла замуж за театрального режиссера Всеволода Мейерхольда, который усыновил детей Есенина. Надежда Вольпин Есенин встретил поэтессу Надежду Вольпин в 1919 году в московском литературном кафе «Домино», там молодые поэты выступали в честь годовщины Октябрьской революции. Есенин в тот вечер не хотел выходить на сцену, но девушка из зала попросила его что-нибудь прочитать, а после концерта они познакомились. Поэт стал ухаживать за Надеждой, но на тот момент он еще состоял в браке с Зинаидой Райх. Их роман с Вольпин начался спустя полгода. Однако и в этих отношениях вскоре возникли неурядицы. Вольпин писала: «Почему у нас с вами с самого начала не задалось? Наперекос пошло. Это ваша была вина, — уверяет Сергей. — Забрали себе в голову, что я вас совсем не люблю! А я любил вас… По-своему! «Видно, уж слишком по-своему!» — подумалось мне». Они расставались и вновь мирились целых четыре года и окончательно прекратили отношения лишь в 1924 году. Уже после разрыва оказалось, что Вольпин ждет ребенка. В 1924 году в Ленинграде она родила сына Александра Есенина-Вольпина. Сергей Есенин видел его лишь несколько раз. Айседора Дункан В начале 1920-х годов в Россию приехала американская танцовщица Айседора Дункан. Популярная артистка выступала на ведущих мировых площадках и открывала танцевальные школы в разных странах. В октябре 1921 года Дункан познакомилась с Есениным. Впервые они встретились в студии художника-авангардиста Георгия Якулова, где собирались московские писатели, актеры и музыканты. На вечере присутствовала актриса Анна Никритина, позже она описала знакомство Дункан и Есенина: «И сразу же, с первого взгляда, Изадора влюбилась в Есенина… Весь вечер они не расставались… Есенин уехал с Дункан». При этом поэт не знал иностранных языков, а артистка практически не говорила по-русски. Однако в тот вечер Есенин читал ей стихи. Поэтесса Елизавета Стырская писала: «Айседора Дункан прошептала по-немецки: «Он, он — ангел, он — Сатана, он — гений!» Когда Есенин во второй раз подошел к Айседоре, она бурно зааплодировала ему и сказала на ломаном русском языке: «Оч-чень хо-орошо!» Роман развивался быстро, и вскоре Есенин переехал к возлюбленной в особняк на Пречистенку в Москве. Семейная жизнь складывалась непросто. Сказывалась разница в возрасте — почти 20 лет — и в менталитетах. Супруги ссорились, Есенин уходил, жил у знакомых, а затем возвращался и просил прощения. Была страсть, и большая страсть. Целый год это продолжалось, а потом все прошло и ничего не осталось, ничего нет. Сергей Есенин. Цитируется по книге Галины Бениславской «Воспоминания о Есенине» В 1922 году Дункан отправилась на гастроли в Европе. В мае 1922 года, спустя полгода после знакомства, Есенин и Айседора Дункан поженились: брак требовался, чтобы поэт мог сопровождать ее за рубежом. Вместе они побывали в Германии, Франции, Италии и других странах. В сентябре 1922 года пара отправилась в США. Поэт продолжал писать стихи и выступать. Дункан договаривалась с издательствами о публикациях, устраивала поэтические чтения. Однако Есенин постоянно пребывал в дурном настроении. В одном из писем он отмечал: «Я расскажу тебе об Америке позже. Это самая ужасная дрянь… Я полон смертной, невыносимой тоски. Я чувствую себя чужим и ненужным здесь…» Отношения в семье становились все напряженнее. В 1923 году супруги вернулись в Россию и развелись, а вскоре Дункан покинула страну навсегда. Галина Бениславская Журналистка Галина Бениславская увлекалась литературой и часто бывала на литературных вечерах в кафе «Стойло Пегаса», где выступали поэты. В 1920 году она впервые увидела на сцене Сергея Есенина. Позже она вспоминала: «Он весь стихия, озорная, непокорная, безудержная стихия, не только в стихах, а в каждом движении, отражающем движение стиха. Гибкий, буйный, как ветер, о котором он говорит, да нет, что ветер, ветру бы у Есенина призанять удали». Вскоре Бениславская стала близким другом Есенина, и поэт часто бывал у нее в гостях, а после разрыва с Айседорой Дункан даже жил здесь вместе с сестрами Екатериной и Александрой. Также Галина Бениславская была фактически его литературным секретарем: вела переговоры с редакциями, заключала договоры на издания книг, помогала решать финансовые вопросы и даже давала советы, связанные с поэтическим творчеством, хоть Есенин и редко к ним прислушивался. Однако он ценил ее внимание: «Повторяю Вам, что Вы очень и очень мне дороги. Да и сами Вы знаете, что без Вашего участия в моей судьбе было бы очень много плачевного». Возникли между ними и романтические отношения. Но Сергей Есенин вел себя как обычно: то жил в ее квартире, то надолго пропадал. Об этой связи Галина Бениславская вспоминала: «Несмотря на все тревоги, столь непосильные моим плечам, несмотря на все раны, на всю боль — все же это была сказка». В 1925 году поэт окончательно разорвал отношения с Бениславской. После расставания она попала в лечебницу с нервным расстройством, а спустя год — покончила с собой на могиле поэта. Софья Толстая Последней женщиной в жизни Есенина стала Софья Толстая, внучка писателя Льва Толстого. Они познакомились на вечере у Галины Бениславской в начале 1925 года. Поэт пошел ее провожать, они долго гуляли по ночной Москве. Софья Толстая писала в письме к матери: «Я просто полюбила его всего. Остальное пришло потом. Я знала, что иду на крест, и шла сознательно, потому что ничего в жизни не было жаль. Я хотела жить только для него. Я себя всю отдала ему. Я совсем оглохла и ослепла, и есть только он один». Вскоре Толстая и Есенин сблизились, и поэт переехал к возлюбленной. В сентябре 1925 года, через несколько месяцев после встречи, они поженились. Однако семейного счастья не случилось и в третьем браке. Как вспоминала сестра поэта, Александра Есенина, он вновь часто уходил из дома, возвращался нетрезвым, супруги ссорились. Есенин писал: «Все, на что я надеялся, о чем мечтал, идет прахом. Видно, в Москве мне не остепениться. Семейная жизнь не клеится, хочу бежать. Куда? На Кавказ». Той же осенью он попал в клинику для нервнобольных и запретил жене себя навещать: уже в больнице он решил, что им нужно расстаться. Поэт прервал лечение раньше срока и уехал в Ленинград, где вскоре погиб при загадочных обстоятельствах. Расследование шло долгие годы — по официальной версии, поэт покончил с собой. Софья Толстая в 1926 году открыла в Москве музей Есенина. Она всю жизнь хранила его архивы и издавала произведения.

|

|

«Репка» впервые была напечатана в сборнике Афанасьева «Народные русские сказки». По сюжету за дедку тянула бабка, за бабку — внучка, а за внучку — сучка. Включив сказку в детский учебник «Родное слово», Константин Ушинский счёл слово «сучка» неподобающим и присвоил собаке кличку Жучка. Следующими после Жучки в варианте Ушинского были Машка и мышка, и уже в других изданиях Машка стала просто кошкой. |

|

Французский журналист Жан-Доминик Боби после перенесённого в 43 года инсульта остался почти полностью парализованным и мог общаться с окружающими только через моргание левым глазом. Читать полностьюЗаключив контракт на написание книги ещё перед инсультом, он, несмотря на обстоятельства, вознамерился осуществить задумку. С ним работала ассистентка, которая раз за разом диктовала алфавит, упорядоченный по частоте использования букв во французском языке, а Боби морганием отмечал нужную букву. Книга «Скафандр и бабочка» была таким образом написана за два месяца и стала бестселлером, хотя сам Боби умер от пневмонии через два дня после её издания.

|

|

18 фактов о чтении Читать полностью1. Во время чтения глаза смотрят в разные стороны. 2. При чтении почти 50% времени глаза человека смотрят на разные буквы. При этом линии взгляда могут как расходиться в разные стороны, так и перекрещиваться. 3. 95% людей читают очень медленно - 180-220 слов в минуту (1 страницу за 1,5-2 минуты). 4. При быстром чтении утомляемость глаз меньше, чем при медленном. 5. Уровень понимания при традиционном чтении составляет 60%, при быстром - 80%. 6. В течение часа глаза читающего 57 минут зафиксированы на тексте, то есть находятся в относительном покое. 7. При чтении глаза читающего, глядя на разные буквы, передают разное изображение, а мозг все равно объединяет их в одну картинку. 8. Глаза человека со средними навыками чтения делают на одной книжной строке 12-16 остановок, читающего быстро - 4-2 остановки. 9. Традиционно у читающего человека объем одномоментной фиксации составляет 10 печатных знаков (то есть 1,5-2 слова одной строки). У быстрочитающего - 200-500 знаков (это 33-83 слова нескольких строк). 10. При медленном чтении происходит 0,5-0,7 неоправданных возвратов к прочитанному на одну строку. 11. У школьников происходит 20 регрессивных движений на одну строку, у студентов - 15. 12. При традиционном чтении теряется 1/6 часть затраченного времени на регрессивные глазные движения. 13. Наполеон читал со скоростью две тысячи слов в минуту. 14. Бальзак прочитывал роман в двести страниц за полчаса. 15. М. Горький читал со скоростью четыре тысячи слов в минуту. 16. Н. А. Рубакин прочитал 250 тысяч книг. 17. Некто Э. Гаон дословно помнил 2500 прочитанных им книг. 18. Т. Эдисон читал сразу 2-3 строки, запоминая текст чуть ли не страницами благодаря максимальному сосредоточению. О пользе чтения 1. Чтение делает взгляд острее. Вы будете лучше понимать и видеть окружающий мир и людей, а самое главное, самого себя. 2. Чтение сохраняет ваше физическое здоровье. Складывать буквы в слова, слова в образы, осознавать то, что хотел выразить ими автор, и находить им собственное объяснение – это гимнастика для мозга. 3. Чтение помогает сконцентрироваться. Читать можно и под музыку, и во время занятий: читать и не обращать внимания на суету вокруг. Тренированный читатель без проблем может параллельно смотреть четыре передачи, всё время переключая каналы. При желании вы можете читать в транспорте. 4. Чтение помогает приятно проводить свободное время. Вам никогда не надоест читать книги, потому что их – огромное множество, не хватит и нескольких жизней, чтобы прочитать всё. Придётся перепробовать много разных жанров, прежде чем вы найдёте книги, от которых действительно получаете удовольствие. Не сдавайтесь, пока не отыщете «свою» книгу, ведь она может изменить жизнь. Почему полезно читать? Польза чтения огромна, читая, человек познает для себя нечто новое, интересное (неинтересное и читать бы не стал), расширяет свой кругозор, обогащает лексикон. Чтение доставляет людям эстетическое удовлетворение, это, пожалуй, самый универсальный и простой способ развлечения, а также важнейшая часть культурного и духовного самосовершенствования. Психологи утверждают, что чтение – неотъемлемый процесс на всех стадиях формирования личности. Начиная с детского возраста, когда ребенку читают вслух родители, заканчивая зрелым возрастом, когда человек переживает личностные кризисы и духовно растет. Неоценима польза чтения в подростковом возрасте. Читая, подростки не только развивают память, мышление и другие когнитивные процессы, они развивают и эмоционально волевую сферу, учатся любить, прощать, сопереживать, оценивать поступки, анализировать действия, прослеживать причинно-следственные связи между событиями. Поэтому совершенно очевидна польза книг, которые позволяют вырастить и воспитать целостную, гармоничную личность. В процессе чтения у человека активно работает головной мозг, причем оба полушария, читая (работа левого полушария) человек постоянно рисует в своем воображении образы и картинки происходящего в сюжете (это уже работа правого полушария). Тем самым человек доставляет себе не только удовольствие от чтения, но и тренирует, развивает способности мозга. Польза книг: бумага самый оптимальный носитель информации. Что касается носителей информации, то, несомненно, лучше всего читать бумажные издания – книги, газеты, журналы. Человеческий глаз лучше воспринимает информацию, напечатанную на бумаге, чем ту, которая светится на мониторе компьютера или ноутбука. Скорость чтения бумажного носителя более высокая и глаза не так быстро устают. Несмотря на такие веские физиологические причины, существует еще немало факторов, указывающих на пользу чтения печатных изданий. |

|

|

|

Первые фантастические произведения создавали еще античные писатели, а позже «элемент необычайного» встречался и в средневековых сказках, поэзии и романах. Однако широкое распространение фантастика получила в XIX веке — тогда же произведения в этом жанре стали писать и в России. Выясняем, о чем рассказывали первые русские фантасты и какие идеи можно найти в их произведениях. Читать полностью«Сочинитель новой системы мира»Одним из первых русских фантастов считают Федора Дмитриева-Мамонова. Он увлекался книгами Вольтера и Джонатана Свифта. Под впечатлением от философской повести Вольтера «Микромегас» о пришельце с Сириуса Дмитриев-Мамонов решил написать свое фантастическое произведение о жителях других планет и звезд. В 1769 году он опубликовал повесть «Дворянин-философ. Аллегория». Главный герой произведения — помещик одной из российских губерний — построил на своей усадьбе модель Солнечной системы. На каждой из планет он поселил животных: лебедей, страусов, журавлей. А на Земле обитали муравьи. Помещик мог не только наблюдать за жизнью на разных планетах, но и понимать разговоры их обитателей. В этом ему помогал волшебный перстень. Со временем жители планет эволюционировали. На Земле установилась диктатура, а все муравьи разделились на серых и черных — рабов и господ. Один из серых муравьев отправился в космическое путешествие, чтобы понять, как живут обитатели других планет. Из-за резких высказываний в адрес церкви и российской власти — была эпоха Павла I — повесть Дмитриева-Мамонова запретили. Самого писателя современники считали сумасшедшим. В своем имении Бараново он изучал астрономию и даже пытался, как герой его произведения, построить модель Солнечной системы. Еще Дмитриев-Мамонов называл себя «сочинителем новой системы мира». Писатель даже опубликовал трактат, в котором изложил свои представления об устройстве Вселенной. Однако рассуждения Дмитриева-Мамонова о космосе считали лженаучными: в своем произведении он оспаривал идеи Николая Коперника. Первое путешествие во времениПервым в русской литературе описал путешествие во времени журналист Фаддей Булгарин. В 1824 году вышла его повесть «Правдоподобные небылицы, или Странствование по свету в XXIX веке». По сюжету главный герой плыл на паруснике из Петербурга в Кронштадт, во время шторма выпал за борт и попал в подводную пещеру с живительной травой. Он проспал много веков, и лишь в 2824 году его нашли археологи. Повесть рассказывает, как герой знакомился с миром будущего. Климат сильно изменился: льды в Арктике оттаяли, и многие поселились именно там. В то же время население сильно увеличилось, кто-то из жителей Земли даже улетел на Луну: на планете не хватало места. Самым ценным ресурсом стало дерево: растений осталось очень мало. Из дерева делали деньги. Путешествовали жители 2824 года на воздушных дилижансах и «ездовых машинах», которые двигались по особым «чугунным желобам» — рельсам. А еще люди пользовались «беговыми калошами», которые по описанию похожи на современные ролики: «Это не что иное, как железные башмаки с пружинами и колесами под подошвами: <…> пешеход столь же быстро на них переносился с места на место, как на коньках, ускоряя и останавливая по произволу действие машины». В «Правдоподобных небылицах» Булгарин описал и прообразы современных компьютеров и принтеров. У него эти устройства назывались «сочинительные» и «писательные» машины. Пародия на фантастику: «Ученое путешествие на Медвежий остров»Востоковед Осип Сенковский в 1830-х публиковал рассказы путешественника барона Брамбеуса — персонаж был вымышленным. В своем журнале «Библиотека для чтения» Сенковский от его имени печатал критические заметки в специальном разделе «Описание впечатлений Барона Брамбеуса». Одной из первых пародий на научную фантастику считается повесть «Ученое путешествие на Медвежий остров» из сборника Сенковского. Об этом произведении критик Всеволод Ревич писал: «Научная фантастика, <…> еще не успев как следует родиться на свет, уже стала высмеивать самое себя». По сюжету барон Брамбеус и доктор философии Шпурцманн отправились в путешествие на север и оказались на острове Медвежьем в устье реки Лены. В одной из пещер они обнаружили древнеегипетские иероглифы и пришли к выводу, что это «новое доказательство, что так называемые Египетские иероглифы не суть Египетские, а были переданы жрецам того края гораздо древнейшим народом, без сомнения людьми, уцелевшими от последнего потопа». Всю повесть герои расшифровывали иероглифы и узнавали о жизни древней цивилизации, которая погибла, когда на Землю упала комета. Нравы и быт ее жителей напоминали Брамбеусу и Шпурцманну современную Россию. В повести Сенковский иронизировал над Жаном-Франсуа Шампольоном — востоковедом, который расшифровал древние египетские письмена. Брамбеус, его ученик, на протяжении всей истории читал не иероглифы, а пещерные царапины, которые образовались от холода. Жизнь в 44-м векеПисатель Владимир Одоевский известен прежде всего как автор фантастических сказок, среди которых «Городок в табакерке» и «Сказка о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем». В 1830-х он работал над романом «Петербургские письма». Его действие происходит в 4338 году. Одоевский специально выбрал этот год: в его время считали, что в 4330-х на Землю упадет комета Биэлы, из-за которой жить на планете будет невозможно. В своей книге Одоевский все пытался объяснить научно. Даже главный герой «Петербургских писем» перенесся в 4338 год в сомнамбулическом состоянии — во сне. Критик Виссарион Белинский писал: «Главная мысль романа, основанная на таком твердом веровании в совершенствование человечества и в грядущую мирообъемлющую судьбу России, мысль истинная и высокая, вполне достойная таланта истинного». Главный герой книги попал из XIX века в будущее, да еще и в тело китайского студента, который путешествовал по России и писал письма своему другу. В 44-м веке люди передвигались на «электроходах» по специальным тоннелям под землей, носили одежду из «эластического стекла» и хрусталя и общались друг с другом удаленно — через «магнетические телеграфы». На Луне герои Одоевского добывали полезные ископаемые. Многие города в будущем объединились в огромные мегаполисы. В книге Одоевского Москва давно соединилась с Петербургом и стала такого размера, что ее называли «полушарием». Все высокие посты в «Петербургских письмах» занимали ученые. А социальное положение людей зависело от их научных достижений: чтобы получить хорошую должность, нужно было совершить важное открытие. Изначально Одоевский хотел создать трилогию. В ее первой части он планировал рассказать о прошлом России — правлении Петра I, во второй — о настоящем, то есть XIX веке, а в третьей — о будущем. Однако первую часть писатель даже не начал, а вторую и третью не закончил. |

|

В письмах Александр Пушкин зачастую иронично высказывался о любовных связях, женитьбе и супружестве. Опыт в отношениях поэт имел богатый: он влюблялся, кружил головы женщинам, посвящал им стихи и вообще слыл дамским угодником, хотя, по воспоминаниям современников, и не отличался эффектной внешностью. Читать полностьюО порядочных женщинах и возвышенных чувствахБоже мой, сударыня, бросая слова на ветер, я был далек от мысли вкладывать в них какие-нибудь неподобающие намеки. Но все вы таковы, и вот почему я больше всего на свете боюсь порядочных женщин и возвышенных чувств. Да здравствуют гризетки! С ними гораздо проще и удобнее. Елизавете Хитрово Дочь военачальника Михаила Кутузова Елизавета Хитрово была старше Пушкина на 16 лет и на момент знакомства с поэтом уже много лет как овдовела. Дама питала к Пушкину сильные чувства, которые в письмах называла «самой нежной, страстной дружбой». Поэт часто бывал в салоне Хитрово в Санкт-Петербурге, слушал рассказы о том времени, когда она сопровождала отца в военных походах. Пушкин насмешливо относился к этой страсти, иронично называл Хитрово «Лизой голенькой» за любовь к декольтированным платьям с открытыми плечами. Внимание вдовы тяготило писателя, он редко соглашался на встречи, но дама посылала ему множество писем. Хитрово участвовала в его делах, улаживала вопросы службы и даже оказывала протекцию в свете его жене Наталье Гончаровой. В одном из писем Пушкин иронично сетовал на порядочных женщин, а также объяснял, почему не приходит к своей собеседнице: «…очень занят, могу выходить из дому лишь поздно вечером, и мне надо повидать тысячу людей…» И тут же пускался в откровенности: «Я имею несчастье состоять в связи с остроумной, болезненной и страстной особой, которая доводит меня до бешенства, хоть я и люблю ее всем сердцем». О «ремесле мужа»Скажите, однако, что он сделал вам, этот бедный муж? Уж не ревнует ли он часом? Что ж, клянусь вам, он не был бы неправ; вы не умеете или (что еще хуже) не хотите щадить людей. Хорошенькая женщина, конечно, вольна… быть вольной. Боже мой, я не собираюсь читать вам нравоучения, но всё же следует уважать мужа, — иначе никто не захочет состоять в мужьях. Не принижайте слишком это ремесло, оно необходимо на свете. Анне Керн Анну Керн выдали замуж в 17 лет за генерала, которому на тот момент перевалило за 50. Брак не был счастливым, Керн переезжала с мужем от гарнизона к гарнизону, вскоре стала заводить романы. Пушкин близко познакомился с ней в имении Тригорском, куда она приехала к родственникам. Усадьба поэта находилась в соседнем Михайловском, а у хозяйки Тригорского Прасковьи Осиповой он часто бывал. Чтобы прервать связь племянницы с Пушкиным, Осипова насильно увезла ее к мужу в Ригу. После этого между Пушкиным и Керн завязалась переписка. В одном из писем он даже иронично просил ее уважать мужа и не принижать это ремесло и следом добавлял: «Постарайтесь же хотя мало-мальски приноровиться к этому проклятому господину Керну». О главном в хорошеньких женщинахВы уверяете, что я не знаю вашего характера. А какое мне до него дело? очень он мне нужен — разве у хорошеньких женщин должен быть характер? главное — это глаза, зубы, ручки и ножки — (я прибавил бы еще — сердце, но ваша кузина очень уж затаскала это слово). Анне Керн В это письме упоминается кузина Анны Керн — Анна Вульф, близкая подруга поэта. Они познакомились, когда Пушкин только окончил лицей и гостил у родителей в Михайловском. Вульф была ровесницей писателя, разбиралась в поэзии. Пушкин поначалу увлекся ей, но ответных чувств не получил и вскоре остыл, однако посвятил Анне Вульф несколько стихотворений. Об успехе у женщинЗамечу только, что чем меньше любим мы женщину, тем вернее можем овладеть ею. Однако забава эта достойна старой обезьяны восемнадцатого столетия. Льву Пушкину Лев Пушкин был младшим братом поэта и его литературным секретарем. Братья вели переписку, из писем следует, что Лев был влюбчив и обсуждал со старшим братом сердечные дела. Цитата из письма вторит строкам «Чем меньше женщину мы любим, / Тем легче нравимся мы ей» из романа "Евгений Онегин". В письме брату Пушкин также давал самые разные жизненные наставления: о дружбе, карьере, отношениях с окружающими. О кокетстве и семейном благополучииПовторю тебе помягче, что кокетство ни к чему доброму не ведет; и хоть оно имеет свои приятности, но ничто так скоро не лишает молодой женщины того, без чего нет ни семейственного благополучия, ни спокойствия в отношениях к свету: уважения. Радоваться своими победами тебе нечего. Наталье Пушкиной Современники отмечали красоту Натальи Гончаровой. Драматург Владимир Соллогуб писал: «Никогда не видывал такую законченность классически правильных черт и стана. Ростом высокая, с баснословно тонкой талией, при роскошно развитых плечах и груди, ее маленькая головка, как лилия на стебле, колыхалась и грациозно поворачивалась на тонкой шее; такого красивого и правильного профиля не видел никогда более». В обществе Гончарову также почитали одной из первых красавиц Петербурга, она часто бывала на балах и приемах, мужчины окружали ее вниманием. Об этом и писал Пушкин супруге в письмах, призывая умерить кокетство. О бракеПравда ли, что Баратынский женится? Боюсь за его ум. Законная <…> (здесь опущено грубое слово. — Прим. ред.) — род теплой шапки с ушами. Голова вся в нее уходит. Ты, может быть, исключение. Но и тут я уверен, что ты гораздо был бы умнее, если лет еще 10 был холостой. Брак холостит душу. Петру Вяземскому Поэт, критик и государственный деятель Петр Вяземский считался мастером эпиграмм — небольших сатирических стихотворений, в которых высмеивались люди и события. С Пушкиным его связывала тесная дружба, они вместе входили в литературный кружок «Арзамас». Вяземский женился в 19 лет, на что указывает автор. В письме упоминается поэт и переводчик Евгений Баратынский — еще один близкий друг Пушкина. Письмо датировано 1826 годом, как раз тогда Баратынский женился. |

|

Имя поэтессы Анны Ахматовой всегда окутывал непроглядный мрак тайны. Всё, что было известно широкой общественности — не более чем слухи. То у неё роман с Пастернаком, то с Бродским, то куча внебрачных детей - то ли от Блока, то ли от Мандельштама... Немудрено, женщиной Анна была загадочной, скрытной. Аристократизм сквозил во всём её облике: от внешности, до манер. Самая таинственная история в жизни поэтессы связана с её поздней любовью — Владимиром Гаршиным. Почему, питая столь глубокие чувства, Ахматова резко разорвала отношения, сожгла все письма и даже не пришла попрощаться... Читать полностью

День рождения совсем не раз в году

Юная Анна Андреевна Горенко. Мужчины Анны Ахматовой

В обаятельного профессора Владимира Георгиевича Гаршина влюблялись все дамы.

Война сделала и так непростые отношения ещё более сложными

Конец

|

|

В апреле этого года исполнилось 200 лет со дня рождения самого знаменитого российского драматурга А. Н. Островского. Он написал 47 пьес, которые сейчас являются основой репертуара русского классического театра. Причем он не только писал пьесы, но и переводил произведения многих известных иностранных писателей. Александр Николаевич выступал за авторские права драматургов, создавал актерские общества и был настоящим авторитетом в сценическом искусстве. В юбилей предлагаем узнать больше о жизни и творчестве писателя, и о его вкладе в развитие русской драматургии XIX века. Читать полностью

Променял свою мечту на планы отца

Великий драматург А. Н. Островский

Писал пьесы, работая в суде

Александр Николаевич Островский

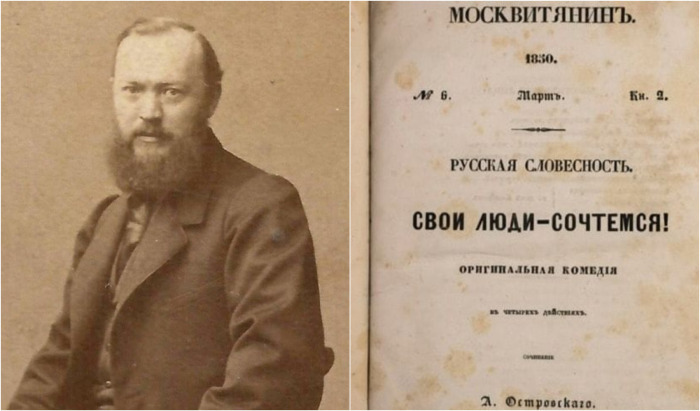

Пьеса «Свои люди — сочтемся» доставила драматургу немало хлопот

Личная жизнь

Вопреки воле отца и без венчания в церкви, драматург женился на мещанке Агафье Ивановне и прожил с ней около 20 лет

Во время репетиций в театре драматург всерьез увлекся актрисой Любовью Никулиной-Косицкой

С Марией Васильевой (Бахметьевой) Александр Островский обвенчался спустя 2 года после кончины первой супруги

|

|

Читать полностью

Магический реализм и голливудская лав-стори

Роман о Вианн Роше, таинственной хозяйке шоколадной, стал первым бестселлером Джоан Харрис.

Французская актриса Жюльетт Бинош.

Француженка-англичанка со знанием средневековых языков

Во время преподавания в университете Харрис начала писать свои первые рассказы, новеллы, романы

Сказки – не только для детей

Литературная мастерская писательницы

В 2022 году Харрис стала офицером Ордена Британской империи за свои литературные заслуги. Источник: theguardian.com

|

|

В обществе давно существует разделение, касающееся литературы. Одни произведения считают правильными и достойными прочтения, другие относят к низко интеллектуальным. Соответственно и читателей, которые тратят своё время на знакомство с теми же любовными романами, считают легкомысленными и недалёкими. Стоит посмотреть на этот вопрос немного шире и понять, почему женские романы читать полезно, и что в них находят не только представительницы прекрасного пола, но и мужчины тоже. Читать полностью

Возможность отвлечься от собственных проблем

Преодоление кризиса

Инструкция по применению

Гармония

Женственность

Позитивный настрой

Источник вдохновения

Польза для мужчин

|

|

Благодаря классическим экранизациям сюжет готического романа «Дракула» помнят даже те, кто не знал (то есть не читал книгу). Но многие детали на самом деле милостиво выпадают из памяти читателя. В то же время именно они, быть может, сделали книгу такой яркой

Читать полностьюТакой роман называют «эпистолярным» Помните, героини Пушкина, как всегда поясняли учительницы литературы, читали эпистолярные романы? Они были популярной формой в восемнадцатом и девятнадцатом веках, потому что облегчали автору решение вопроса о композиции книги. Эпистолярный – значит, в письмах или других видах записок. Не все помнят, но действие в «Дракуле» описывается в основном в письмах участников и выдержках из дневника. Это, кстати, делает его неудобным для современных читателей, поскольку письма не предполагают передачи динамики действия. Роман нашему современнику кажется слишком уж «спокойным». А вот в девятнадцатом веке люди переписывались часто, эпистолярная форма романа для них выглядела как для нас имитация записи с любительской камеры, придавая ощущение достоверности, а ритм повествования был привычным.

Вайнона Райдер в фильме *Дракула Брэма Стокера* Смерть Дракулы выглядит как благодеяние Перед тем, как тело его рассыпалось в прах, лицо вампира наконец-то стало спокойным. По английским и не только поверьям, мертвецы, в виде призраков задержавшиеся на земле, не только приносят мучения другим, но и сами терпят муки. Если вампир – это тоже задержавшийся на земле мертвец, почему бы ему тоже не радоваться освобождения от того, что он застрял в мире живых, когда давно должен быть за гранью? В общем, убийство Дракулы выглядит как спасение не только человечества, но и его самого. Возможно также, Стокер, именно так описывая его смерть, просто не хотел, чтобы из-за трагического финала убийце начали сочувствовать, как порой бывало с другими романами. Нарушение сословных рамок То, что на самом деле в замке Дракулы и за кучера, и за кухарку, и за горничную втайне работал он сам, для человека нашего времени – просто факт, подчёркивающий, что в этом замке нет людей. Например, потому что их убивают или потому что у замка – зловещая репутация. Но для читателя девятнадцатого века сцены, в которых Харкер понимает, что граф обслуживает своего гостя собственными руками, имеют дополнительный смысл. В то время джентльмен, особенно с титулом, до такого опуститься не мог. В крайнем случае он нанял бы самую дурную и нерасторопную служанку, например, очень пожилую и с проблемами здоровья, готовую работать за еду, но не опустился бы до того, чтобы накрывать ужин каждый вечер и выносить каждое утро ночную вазу из-под кровати гостя (эта деталь в романе опущена, но каждый, знакомый с реалиями времени, понимает, что она с большой вероятностью составляла часть жизни Харкера в замке). Граф, который поступает по сюжету таким образом, явным образом ломает «естественные границы» сословного общества, а значит, вообще их не признаёт. Тревожный звоночек!

Киану Ривз и Гэри Олдмэн в фильме *Дракула Брэма Стокера* Дракула порочен, но не слишком привлекателен как мужчина Конечно, найдётся и женщина, которую соблазнит волосатая ладонь – именно такой она описывается у графа, что уже в наше время порождает непристойные шутки. Но от Дракулы, что постоянно подчёркивает автор, пахнёт землёй, погребом… Это неприятный, одновременно сырой и затхлый, тяжёлый запах. Он способен рассеять любое очарование от внешности и манер. Но сцена, в которой молодая жена Харкера Мина пьёт кровь из надреза на волосатой (это опять подчёркивается) груди вампира, определённо непристойна и непорочна. Дело не только в прикосновении губ к чужой коже. Мужские волосы на груди и шее в девятнадцатом веке считались настолько непристойными и напоминающими о постельных утехах, что мужчины не смели прилюдно появиться с голой, незакрытой тугим воротником или обширным платком шеей: вдруг проглянет волосок? И даже если не проглянет – все уже привыкли, что грудь и шея мужчины непристойны.

Вайнона Райдер и Гэри Олдмэн в фильме *Дракула Брэма Стокера* Дракула не так уж всемогущ Например, граф мало свободен в перемещениях. Днём он должен спать на трансильванской земле. Ему приходится брать её на борт корабля, идущего в Британию, и возвращаться к ящикам с землёй перед каждый рассветом. Кроме того, его план чуть не сорвался, потому что экипажа корабля едва хватило ему на прокорм в пути: к берегу судно подошло без единой живой души на борту. Он также не может войти в дом своей жертвы. Ему для этого нужно приглашение. Такие ограничения очень важны: зло не может быть всемогущим, чтобы не быть подобно Богу. Многие современные триллеры в девятнадцатом веке поэтому непредставимы. Зато в романе Дракула умеет превращаться в туман и волка, а не только летучую мышь. Вообще в восточноевропейском фольклоре, которым вдохновлялся Стокер, общаясь со знакомым венгром-историком, вампиры и оборотни действительно слабо разделимы, это часто один и тот же персонаж. Мина чудом не стала вампиром вслед за Люси Фактически, чтобы пройти превращение до конца, героине осталось только умереть. Когда к её лбу прижали освящённую облатку, на коже остался ожог. Но смерть Дракулы смогла её спасти – Мина осталась человеком. А всё потому, что выпитая ею кровь его сердца связала их мистическим образом, в том числе телепатией. Во время сеансов гипноза Мина рассказывала, где теперь находится Дракула, что вокруг него происходит, и это позволило охотникам, не теряя времени, следовать за вампиром.

Сэйди Фрост и Вайнона Райдер в фильме *Дракула Брэма Стокера* Роман переполнен сверхмодными и сверхсовременными фишками То, что для нас – милая картина старины, для современников выглядело как триллер с самыми актуальными гаджетами и техниками. Так, в большой моде был гипноз, на него возлагали большие надежды в плане лечения больных и исправления преступников в будущем – и в романе к нему прибегают. Жертву Дракулы лечат переливанием крови – то была передовая медицинская технология, которая ещё даже не получила широкого распространения. Что касается гаджетов, то герои пользуются печатной машинкой – и невеста Харкера владеет ей в совершенстве, а также фонографом, аппаратом, записывающим звук. То и другое можно было найти не в каждой семье среднего достатка. Помимо этого, Харкер и Мина также владеют стенографией, которая позволяет им обмениваться практически зашифрованными сообщениями. Кстати, навыки Мины показывают её как особу современную, прогрессивную и, похоже, эмансипированную. Для девятнадцатого века она была девушкой будущего, проникшая в настоящее – как если бы в современном романе о России мы видели девушку-хакера с кучей гаджетов в каждом кармане. В общем, герои романа о Дракуле чертовски круты и современны... для своего времени. Вампиры и особенно образ Дракулы прочно впечатались в мировую культуру. |

|

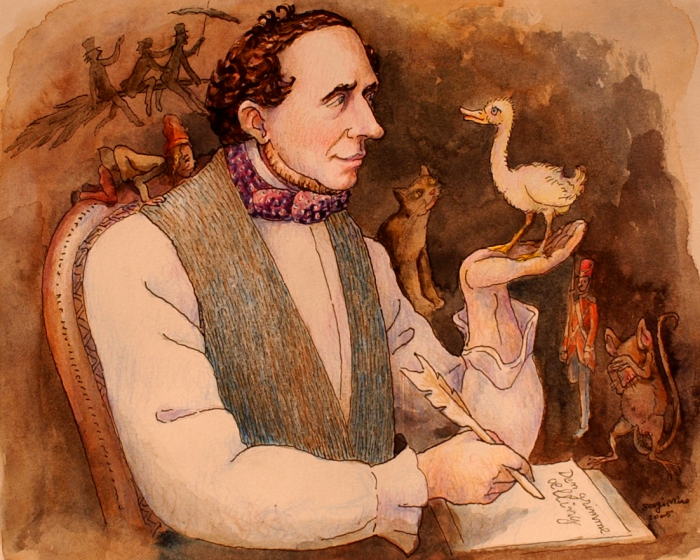

В грустном сказочном мире Ганса Христиана Андерсена очень мало счастливых концов, особенно для женских персонажей. Однако одну свою героиню великий сказочник любил, кажется, больше других – ее история закончилась на удивление счастливо. Биографы считают, что у милой и доброй Дюймовочки был реальный прототип. Правда, кроме маленького роста и ангельского характера сходства у Генриетты Вульф со сказочной девочкой было мало. Зато именно ей Андерсен подарил на бумаге то счастье, которого настоящей женщине не хватило в жизни.

Читать полностьюВ конце 1822 года молодой драматург Андерсен пришел в дом знаменитого датского адмирала, начальника Морского кадетского корпуса Петра Вульфа. Заслуженный морской офицер занимался переводами Байрона и Шекспира, поэтому его мнение о новой пьесе было очень важно для сына сапожника и прачки, который сам пробивался в столице. Нескладный и длинный Андерсен, который явно не был красавцем и всю жизнь боялся женщин, тем не менее, удивительно быстро прокладывал путь к сердцам людей. Приехав в Копенгаген в 15 лет, он сумел найти себе покровителей даже среди высокопоставленных сановников. Однако в этот раз, зайдя в шикарный дом – один из Амалиенборгских дворцов, которые были многовековой резиденцией датских королей, - 17-летний писатель робел больше обычного.

Ганс Христиан Андерсен Старый адмирал нашел пьесу юного автора чрезвычайно слабой, однако сам молодой человек ему неожиданно понравился, и он решил пригласить его к ужину. Так Андерсен вошел в семью Вульфов. Он стал настолько часто бывать у них, что через несколько лет в доме ему даже выделили свои комнаты. Особенно теплые отношения связали молодого писателя со старшей дочерью адмирала Генриеттой. Портреты доносят до нас умный и проницательный взгляд, достаточно миловидное лицо этой девушки. Однако художники, в большей степени, чем фотографы, имеют возможность приукрасить действительность.

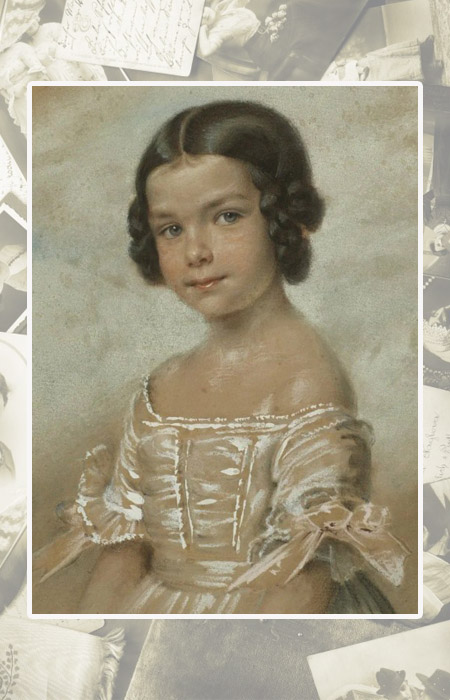

Портрет Генриетты Вульф, подруги Андерсена На самом деле Генриетта не могла выезжать в свет и рассчитывать на счастье в личной жизни – девушка была очень мала ростом, почти карлица, и к тому же горбата. Длинный нескладный Андерсен рядом со своей миниатюрной подругой смотрелся очень комично, однако бедной Генриетте он полюбился сразу. Девушка, несомненно, испытывала к нему нежные чувства, а молодой писатель относился к ней как к сестре. Предпочтения Андерсена в отношении женского пола являются отдельной темой для исследователей разных специальностей. О его странном отношении к женщинам сегодня высказывают мнения не только историки и биографы, но и психологи, сексологи… Ясно одно, что запутавшийся в своих страхах и амбициях молодой человек всю жизнь тянулся к роковым красавицам, хотя покорять их на самом деле и было для него непосильной задачей. А милую любящую Генриетту, которая много лет была рядом, он называл «своим светлым эльфом» и искренне желал ей счастья, понимая, что она вряд ли найдет его. Генриетта Вульф была для Андерсена настоящей подругой и наперсницей, с ней он мог обсуждать любые дела, обговаривать сюжеты будущих сказок. Они действительно были прекрасной парой и могли бы быть счастливы вместе, если бы писатель этого захотел.

Генриетта Вульф – женщина, для которой Андерсен написал сказку «Дюймовочка» У Генриетты было слабое здоровье, и в 1834 году она уехала на несколько лет в Италию, в мягкий солнечный климат. Друзья начали активно обмениваться письмами. Как раз в это время Андерсен написал несколько волшебных историй, вошедших затем в сборник «Сказки, рассказанные для детей». Приветом и подарком, созданным для любимой подруги, стала сказка «Дюймовочка». Маленькая девочка, заброшенная в огромный мир чужих существ, смогла найти своего принца и стать счастливой в прекрасной южной стране, так похожей на Италию.

Дюймовочка – одна из немногих героинь Андерсена, которая смогла обрести счастье Судьба настоящей женщины оказалась намного более страшной. Генриетта много путешествовала по миру. Вместе с любимым братом, которого тоже звали Христианом, она побывала в Америке, на Вест-Индских островах. Однако именно там Христиан Вульф слег от желтой лихорадки, умер на руках у сестры и был похоронен вдали от родной Дании. Генриетта вернулась домой одна, но много лет после этого она мечтала побывать опять на могиле брата. Собралась в это длинное путешествие она только в 1858 году. В последнем письме к сестре она рассказала, как во время остановки корабля в Англии на нее напал дикий страх перед поездкой, женщина уже хотела было отказаться от длинного и опасного пути, однако в эту же ночь во сне мертвый брат умолял ее вернуться к нему. Отплыв от английских берегов, Генриетта больше не вернулась домой. Через месяц стало известно, что пароход «Австрия» сгорел в просторах океана.

Ганс Христиан Андерсен Андерсен был так поражен гибелью любимой подруги, что на некоторое время не мог думать ни о чем другом. Он писал в дневнике об этих днях: «Волнение и думы об одном и том же, наконец, так расстроили меня, что мне однажды стало чудиться на улице, будто бы все дома превращаются в чудовищные волны, перекатывающиеся одна через другую. Я так испугался за свой рассудок, что собрал все силы воли, чтобы, наконец, перестать думать всё об одном и том же. Я понял, что на этом можно помешаться. И едкое горе мало-помалу перешло в тихую грусть». Всю оставшуюся жизнь Андерсен боялся воды и пожаров. |

|

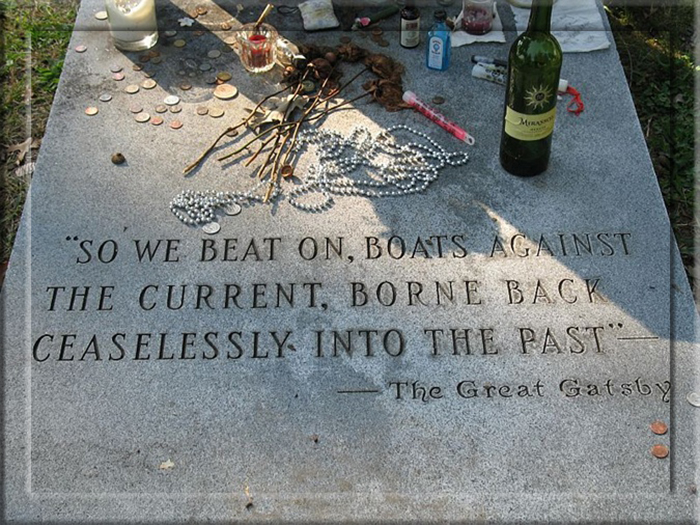

«Тримальхион» — именно такое название носило культовое произведение Фрэнсиса Скотта Фитцджеральда в черновой редакции. И такое заглавие вовсе не случайно: Тримальхион, персонаж древнеримского романа Петрония «Сатирикон», — это чудом разбогатевший бывший раб, плут, чье имя переводится как «трижды противный». Писатель сменил название на «Великий Гэтсби" лишь за неделю до выхода книги, да и то по просьбе издателя Максвелла Перкинса. Так кто же такой Джей Гэтсби, если создатель сравнивал своего героя с древнеримским обманщиком? Так ли правдив сложившийся в глазах читателя романтический образ несчастного влюбленного? Разбираемся, почему молодой человек, которому сочувствуют едва ли не все женщины мира, на самом деле не так уж хорош и почему он является воплощением и одновременно разоблачителем американской мечты. Читать полностью

Роман, вдохновленный первой любовьюПисатель создал свое творение отчасти в память о первой любви — наследнице богатейшего и знатнейшего рода Джиневре Кинг. В юности классика связывали с девушкой близкие отношения, но союз изначально был обречен на провал: представителю ирландской семьи с сомнительной репутацией нечего было и мечтать о дочери предпринимателя и финансиста. Но Джиневра стала прототипом нескольких героинь Фицджеральда, в том числе и взбалмошной Дейзи, главной мечты Джея Гэтсби. В самом Гэтсби можно угадать черты его создателя: о семействе Фицджеральдов ходило немало слухов, будто бы они, несмотря на помпезный образ жизни, давно находятся на грани банкротства, а содержит их состоятельный родственник Филип Фрэнсис Маккуиллан. Подтверждений этому, правда, так и не нашлось.

Так или иначе, роман, вдохновленный недостижимой мечтой, был задуман литератором очень давно, много раз переписывался, подвергался безжалостной редактуре и, наконец, увидел свет. Тогда, правда, никакого триумфа не случилось. Произведение снискало похвалу критиков и литераторов, но вот у обычных читателей вызвало мало интереса. Настоящий успех настиг роман лишь после смерти Фицджеральда в 1940-м. Одни видят в главном герое произведения несчастного влюбленного с несправедливой судьбой, другим, напротив, удается разгадать истинный замысел автора, который вовсе не планировал поэтизировать Гэтсби. Сын фермера, которому повезлоМы привыкли считать Джея Гэтсби большим романтиком, примером того, как следует идти к своей цели, невзирая на все препятствия. Но таким ли он был на самом деле и кто сможет поручиться за то, что рассказ его правдив? Ведь портрет главного героя романа мы видим глазами Ника Каррауэя. А его, очарованного Джеем, сложно считать надежным рассказчиком.

Урожденному Джейсону Гетцу, сыну нищих фермеров из Северной Дакоты, действительно была не чужда целеустремленность: он самостоятельно поступил в колледж, а позже — на военную службу. Правда, между этими двумя событиями было еще одно — знакомство с миллионером Дэном Коди.

Именно эта встреча, если верить Джею и Нику, стала поворотным моментом в жизни будущего Гэтсби. И даже несмотря на то, что наследство, оставленное Коди, Джей так и не увидел, он научился главному — манерам, умению правильно подавать себя в высшем обществе, эффектно пускать пыль в глаза и заводить полезные связи. Это в конце концов привело его к малопривлекательному, но очень доходному делу — бутлегерству. На нем он сколотил свое состояние, с одной стороны, достигнув американской мечты и сделав себя сам, с другой — полностью дискредитировав ее.

Несбывшаяся история любви

Над историей любви Джея замирали сердца не одного поколения юных девушек. Еще бы, подобная преданность женщине, которая никогда не сможет ответить на чувства взаимностью, вызывает уважение. Только подумать, ради нее Гэтсби полностью изменил свою жизнь, заработал состояние и обзавелся роскошным особняком. Более того, он устраивает грандиозные вечеринки, чтобы Дейзи пришла и увидела его в новом облике. Но что, если и здесь совсем немного романтики? Дейзи — взбалмошная, глуповатая, пустая. Мог ли не обделенный острым умом Джей действительно полюбить такую девушку? И на чем зиждется его многолетняя страсть и нежная привязанность?

|

|

Рано или поздно у многих возникает вопрос: куда деть старые книги? Вариант – выбросить, мы рассматривать не будем. Во-первых, жалко. Во-вторых, зачем выбрасывать, если можно продать? Это, конечно, потребует некоторых усилий и времени. Но в результате Вы избавитесь от ненужных книг, освободите место в квартире и немного заработаете. Если деньги Вас не интересуют, а просто надо куда-то пристроить ненужные многочисленные книги, которые заполонили жилое пространство, то можно подарить их маленьким библиотекам, например, тюремным, районным или отдать в Дом престарелых. Мы же более подробно рассмотрим вариант продажи книг. Итак, где можно продать старые книги? Читать полностью

Как и где продать старые книги через Интернет?Есть несколько площадок, которые специализируются на продаже книг. Найти их несложно, вбиваете в поисковик «старые книги продать» и выбираете сайт, условия которого Вам подходят. За размещение объявлений на таких сайтах придется заплатить. На некоторых оплачиваете сразу определенный период времени, другие берут процент от продажи. Найти покупателя таким способом возможно, но на быстрый результат рассчитывать не стоит, если Вы не счастливый обладатель редких изданий. Можно дать объявления не только на специализированных площадках, но и на сайтах с бесплатными объявлениями. Хотя шансов найти покупателя будет меньше. Детские книги можно продать в родительских группах в соцсетях. Несколько советов

Букинистические магазиныТакие магазины, скупающие старые книги, есть во всех крупных городах. Могут отказаться принять книги, на которые нет спроса. В некоторых магазинах книги принимают на вес по низкой цене. Обычно товаровед сортирует книги. Что-то не принимают, а остальные делят на несколько групп и озвучивают цену за каждую. Прежде чем везти книги в магазин, стоит позвонить и узнать условия. СкупщикСкупщик – это букинист-частник. Он приезжает на дом. Осматривает книги и называет цену. Большинство скупщиков берут любые книги в нормальном состоянии. Книги забирают и расплачиваются за них сразу. Вариант неплохой, но пожилым и одиноким людям стоит проявить осторожность. Все-таки Вы впускаете в дом чужого человека. Книжные рынкиВо многих городах есть рынки или места, где продают подержанные книги. Составьте список изданий, которые Вы хотите продать, подойдите к продавцам. Они сразу скажут, какие книги купят, и по какой цене. Какие книги хорошо продаются

Какие книги трудно продать

Теперь вы знаете, как продать книги из домашней библиотеки. Возможно, Вы знаете еще места, где можно продать старые книги? Поделитесь своим опытом с нами. |

|

— Гоголь испытывал страсть к рукоделию. Вязал на спицах шарфы, кроил сестрам платья, ткал пояса, к лету шил себе шейные платки. Читать полностью— Писатель обожал миниатюрные издания. Не любя математику, он выписал математическую энциклопедию только потому, что она была издана в шестнадцатую долю листа (10,5×7,5 см). — Гоголь любил готовить и угощать друзей варениками и галушками. Один из любимых его напитков — козье молоко, которое он варил особым способом, добавляя ром. Эту стряпню он называл гоголем-моголем и часто, смеясь, говорил: «Гоголь любит гоголь-моголь!» — Писатель ходил по улицам и аллеям обычно с левой стороны, поэтому постоянно сталкивался с прохожими. — Гоголь очень боялся грозы. По словам современников, непогода плохо действовала на его слабые нервы. — Писатель был крайне застенчив. Как только в компании появлялся незнакомец, Гоголь исчезал из комнаты. — Гоголь часто, когда писал, катал шарики из белого хлеба. Друзьям он говорил, что это помогает ему в разрешении самых сложных задач. — В карманах у Гоголя всегда лежали сладости. Живя в гостинице, он никогда не позволял прислуге уносить поданный к чаю сахар, собирал его, прятал, а потом грыз куски за работой или разговором. |

|

Накануне новогодних праздников Роза Львовна имела серьёзные, дошедшие до глубокой внутренней неприязни семейно-бытовые разногласия с зятем. Поскольку Роза Львовна была женщиной воспитанной и образованной, она не стала опускаться до кухонных разборок, а преподнесла зятю на Новый год подарочное издание романа Достоевского «Идиот» в глянцевой суперобложке. Читать полностьюЗять Миша намёк понял, однако, будучи выходцем из интеллигентной профессорской семьи, счёл ниже своего достоинства выяснять с тёщей отношения, вместо чего презентовал Розе Львовне томик Фейхтвангера с романом «Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ». Роза Львовна подарок приняла, но обиду затаила и нанесла ответный удар, положив 23 февраля на письменный стол зятя аккуратно завёрнутый в нарядную бумагу «Скотный двор» Оруэлла. После чего ранним утром восьмого марта получила перевязанный розовой лентой экземпляр «Собачьего сердца» с надписью «на долгую память от любящего вас Миши». Тёща нервно хмыкнула и демонстративно подвинула наутро к завтракающему зятю «Сатирикон» Петрония Арбитра. Начитанный Миша быстро разобрался, что тёща просто-напросто обозвала его козлом и, сдерживая гнев, осведомился, не приходилось ли Розе Львовне читать гоголевских «Записок сумасшедшего», на что тёща отвечала, что нет, не приходилось, поскольку ей в отличие от некоторых как-то ближе адекватная литература вроде «Доводов рассудка» Джейн Остин. Зять пререкаться не стал, но привёз Розе Львовне из ближайшей командировки сразу два подарка — «Декамерон» Боккаччо и «Мать» Горького. Сопоставив несопоставимые произведения, тёща смекнула, что зять совсем потерял стыд и просто-напросто опустился до нецензурной брани. Тем не менее она не стала поднимать шум или валиться в кресло с сердечным приступом, а хладнокровно передала через внучку Уголовный кодекс и книжку Чуковского «От двух до пяти». В день своего рождения Роза Львовна приняла от Миши эксклюзивное издание «Убийства в Восточном экспрессе» Агаты Кристи на языке оригинала. На что она бесстрашно и с явной угрозой ответила матово поблёскивающим томиком Маркеса «Сто лет одиночества». По- настоящему тёща встревожилась лишь тогда, когда перед совместной семейной поездкой на море она получила по почте богато иллюстрированную тургеневскую «Муму». Сопоставив свою весовую категорию с весьма недурно накачанным зятем, Роза Львовна ужаснулась и побежала в букинистический магазин покупать через знакомую продавщицу изданную аж в позапрошлом веке пьесу Шекспира «Много шума из ничего». Подумав, она также приложила к ней хемингуэевское «Прощай, оружие!» и передала купленное Мише с пожеланиями хорошего отдыха. Миша сухо поблагодарил и ответил книгой Ремарка «На Западном фронте без перемен». Роза Львовна заискивающе подкинула на супружеское ложе зятя брошюрку под названием «Роскошь человеческого общения», получив в ответ на прикроватной тумбочке затрёпанный томик Ленина, снабжённый заголовком «Лучше меньше, да лучше». Роза Львовна всплакнула и унизилась до того, что торжественно преподнесла Мише на именины повесть Стругацких «Трудно быть богом» с автографами авторов. Польщённый Миша смягчился и выписал тёще с интернета «Возвращение в дивный новый мир» Олдоса Хаксли. Роза Львовна, растрогавшись, выпросила для него у подруги прижизненное издание мопассановского «Милого друга». Зять улыбался и лобызал тёще ручку, но Роза Львовна тем не менее заметила за креслом перевязанную подарочным шнурком подшивку журнала «Крокодил» за год, соответствующий году её рождения. Перед новогодними праздниками Роза Львовна столкнулась в подъезде с соседкой, нагруженной сумками с провизией. — Счастливая вы, Роза Львовна, — сказала та, переводя дух, — мой зять хуже аспида, хоть я его кормлю да пою, а ваш Мишенька в вас прямо души не чает. Ни криков, ни скандалов. И как это у вас получается? — Книжки любим читать, Марья Семёновна, — кротко сказала Роза Львовна, — читайте книжки, они плохому не научат. И поправила под мышкой томик Чехова с закладкой на рассказе «Невидимые миру слёзы». |

|

|

|

Наверное, и сегодня каждая девушка в тот или иной период своей жизни мечтает о том, чтобы надеть белое платье и отправиться под венец со своим принцем. А в старые добрые времена замужество и вовсе было необходимостью. Раз уж девушку взяли замуж, значит, у неё есть и определённые достоинства, а часто и какое-никакое приданое. Но вряд ли можно найти представительницу прекрасного пола, которая бы хотела провести большую часть своей жизни в наряде невесты. Элиза Донниторн прожила в таком костюме 35 лет, категорически отказываясь сменить платье на более подходящее. Читать полностьюДетские потрясения

Элиза Донниторн.

Элиза Донниторн.

Несостоявшаяся жена

Кадр из фильма «Большие надежды».

Кадр из сериала «Большие надежды».

Кадр из сериала «Большие надежды».

В ожидании возлюбленного

Кадр из сериала «Большие надежды».

Кадр из фильма «Большие надежды».

|

|

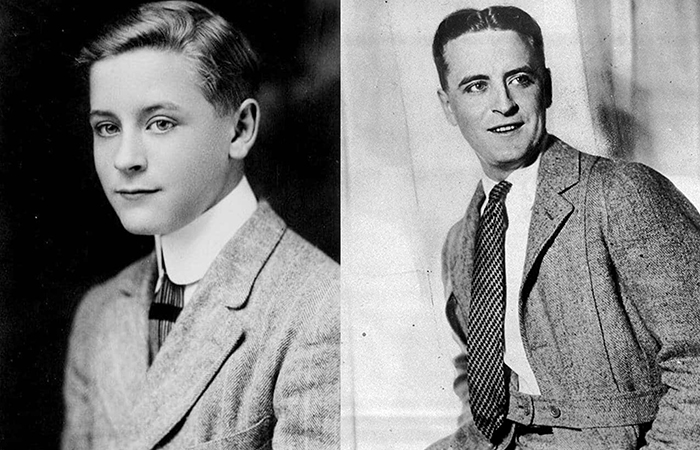

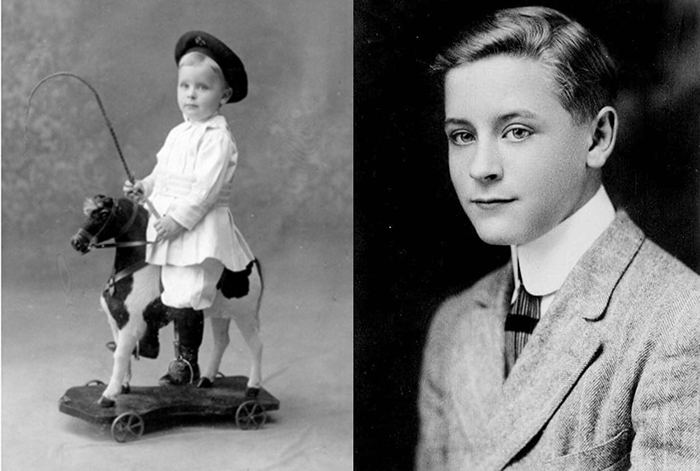

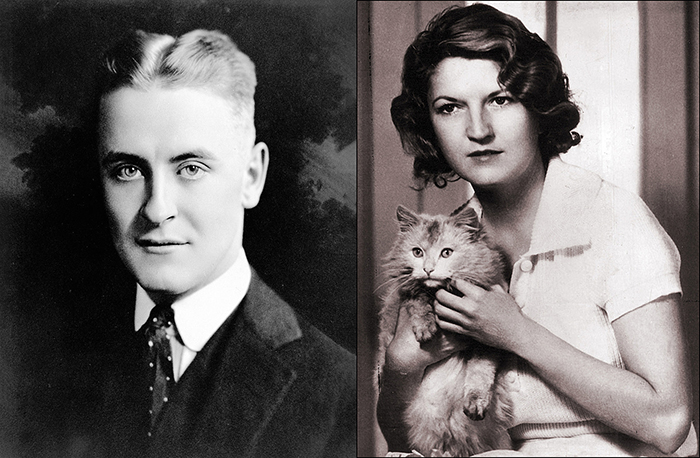

Ф. Скотт Фицджеральд в 1920-х годах был невероятно успешным, баснословно богатым и знаменитым писателем. Именно благодаря ему 20 век получил название «век джаза». Его бурная жизнь очень похожа на спектакль из трёх актов. Действие первое, мажорное — слава, признание и шикарная жизнь. Второе действие, трагическое — разочарование и проблемы. Третий финальный акт этой жизненной пьесы охарактеризовался окончательным падением, забвением и скоропостижной смертью. Читать полностьюОткуда пришёл

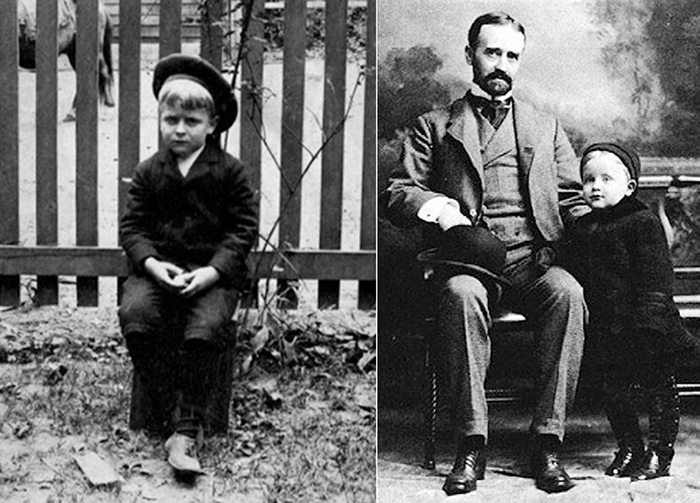

Маленький Фрэнсис Скотт Фицджеральд и его отец.

С детства Фрэнсис Скотт Фицджеральд был романтичным и чувствительным.

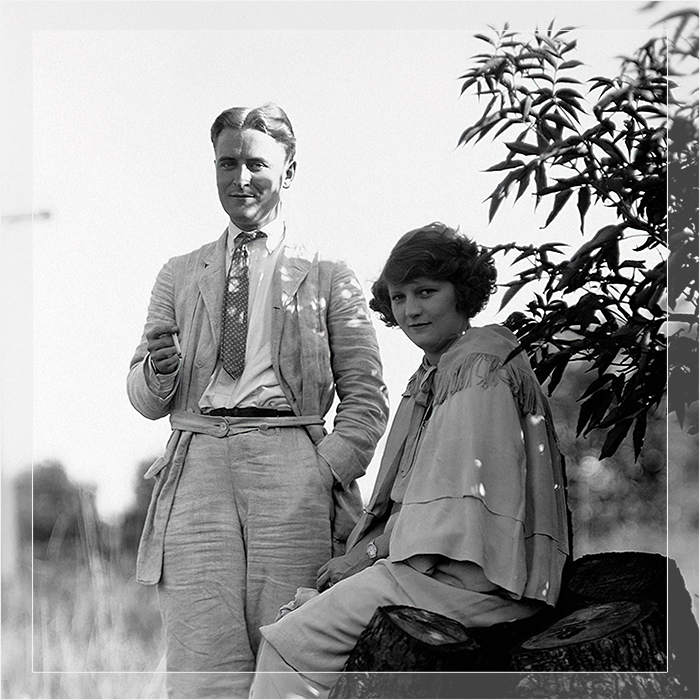

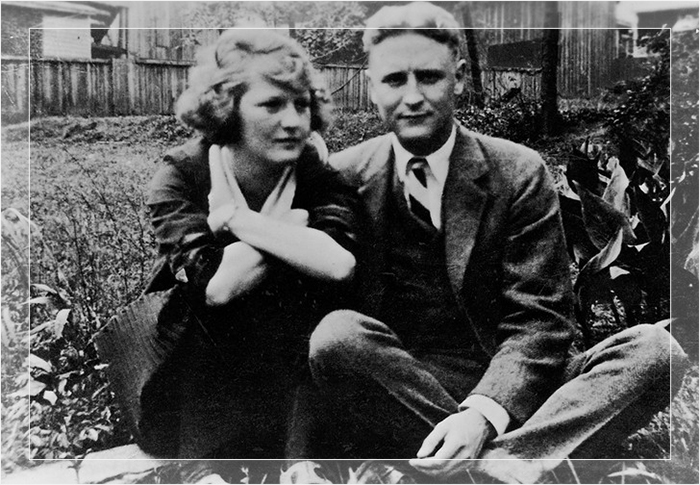

Фрэнсис Скотт Фицджеральд и любовь всей его жизни Зельда Сэйр

Любовь придаёт силы

Зельда потеряла надежду, что жених образумится и разорвала помолвку.

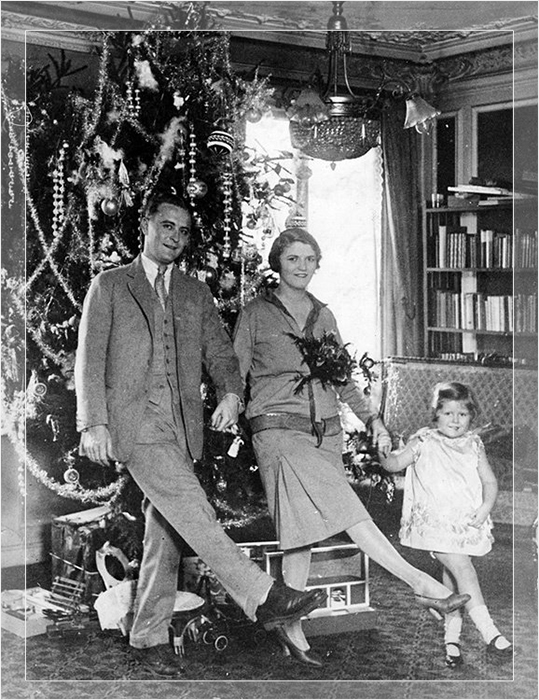

Их называли принцем и принцессой.

Блеск славы

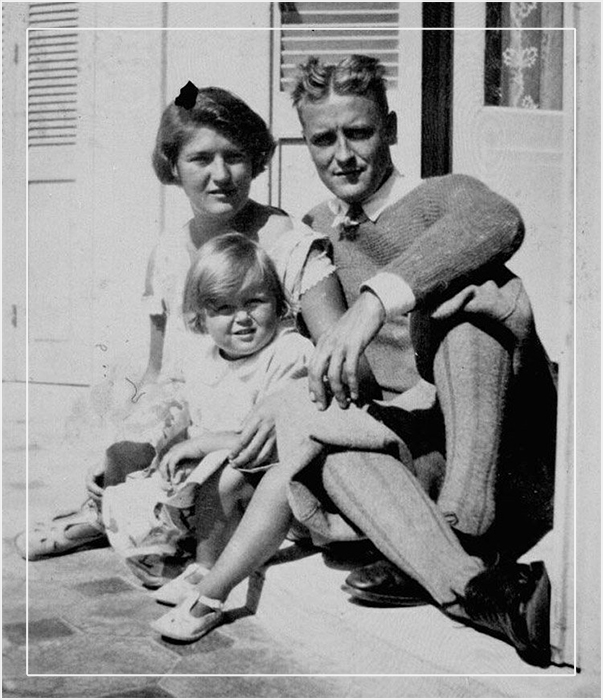

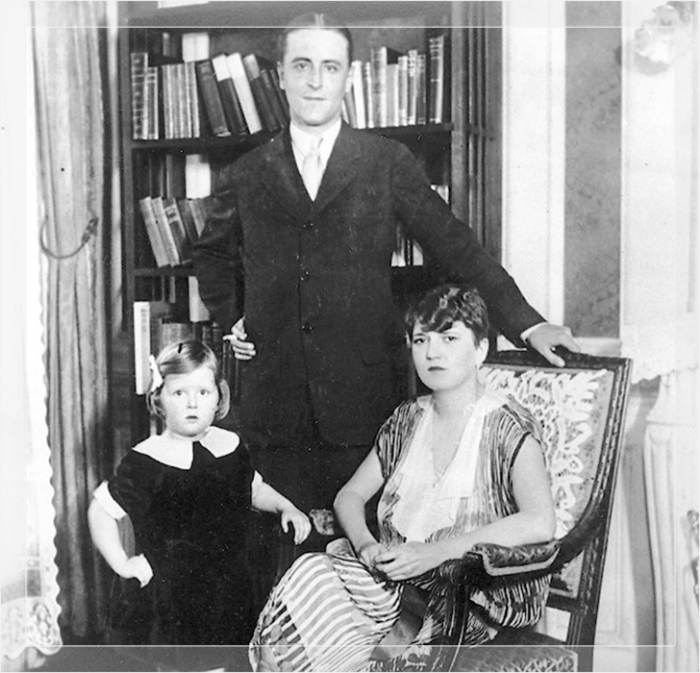

Фрэнсис Скотт Фицджеральд и Зельда Фицджеральд с дочерью Скотти

Писатель был опустошён борьбой с неизлечимой болезнью любимой жены. Покоряя Голливуд

|

Фрэнсис Скотт Фицджеральд и Джиневра Кинг

Фрэнсис Скотт Фицджеральд и Джиневра Кинг Кадр из фильма «Великий Гэтсби», 2013

Кадр из фильма «Великий Гэтсби», 2013 Кадр из фильма «Великий Гэтсби», 1974

Кадр из фильма «Великий Гэтсби», 1974